A la faveur des prochaines Journées Européennes du Patrimoine dédiées au patrimoine architectural, prenons le temps de visiter l’ancien couvent des Cordeliers.

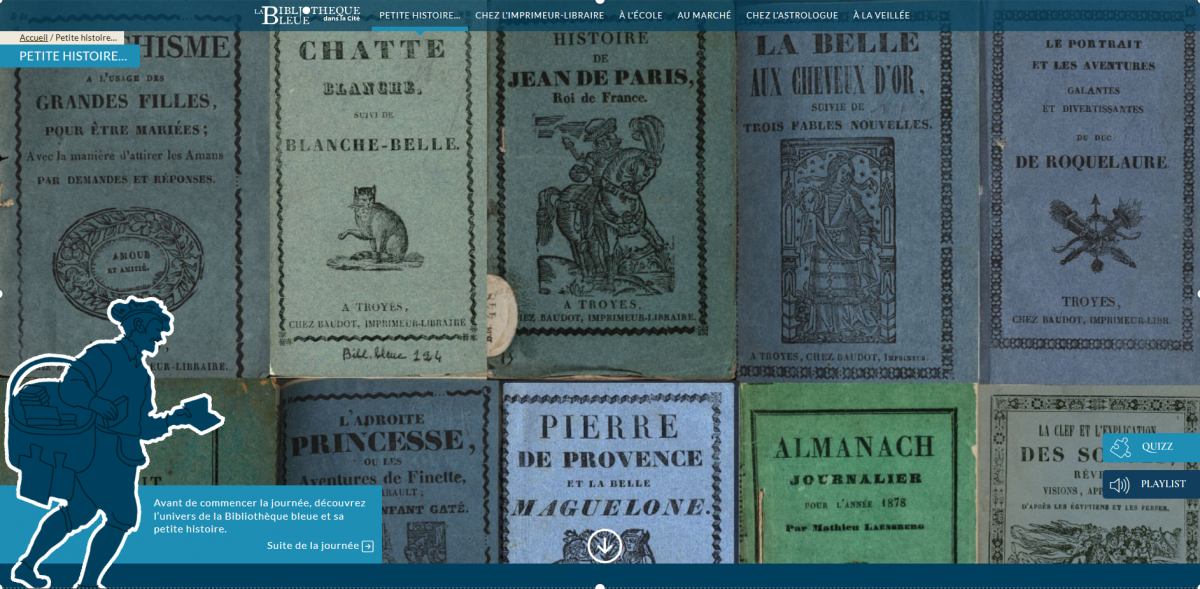

Les petites histoires font la grande histoire. Elles sont même parfois à l’origine d’évènements fondateurs. L’installation des Cordeliers, ordre fondé en 1208 par Saint François d’Assise, a de grandes implications tant dans le paysage de la ville que dans la vie des habitants.

Nous ne connaissons pas la date exacte de leur installation à Troyes, mais la tradition dit que le comte Thibaut IV les établit près de la Porte de César ou Porte de Comporté, dans une maison extra-muros pendant une vingtaine d’années.

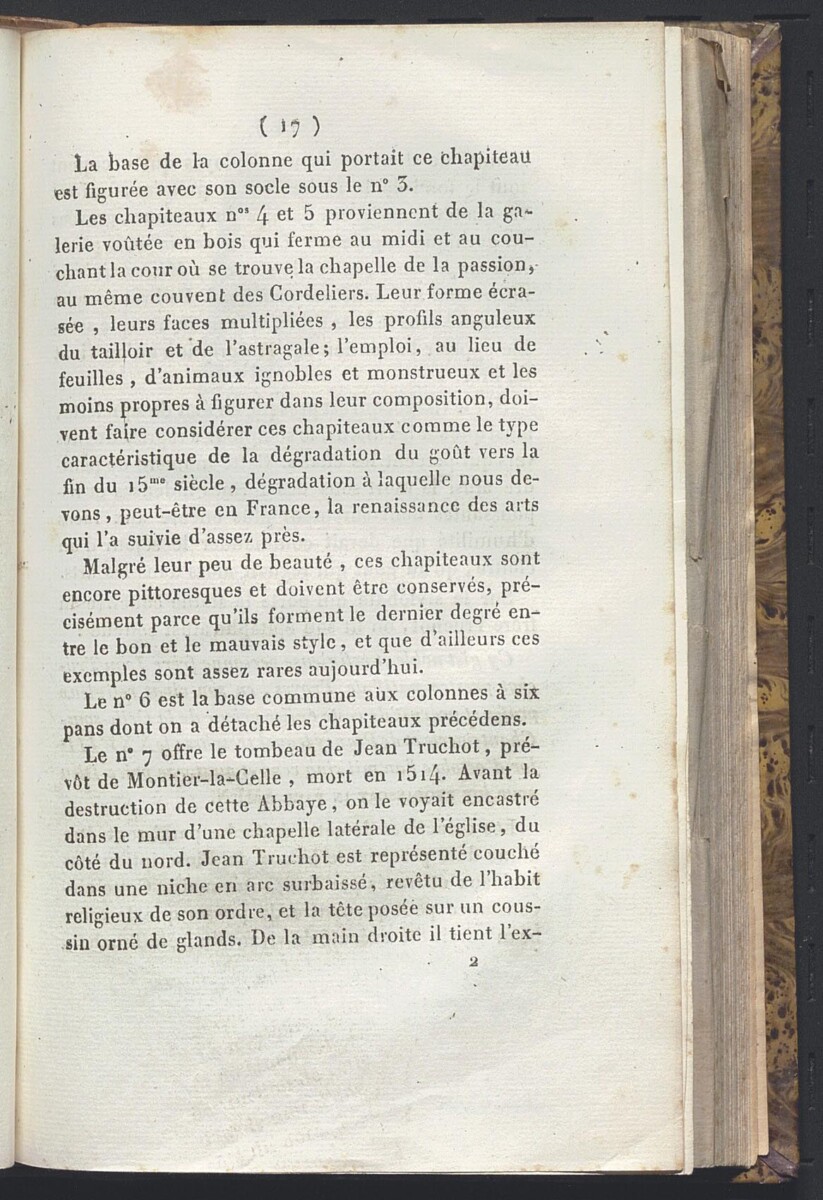

Durant le règne de Thibaut IV, les Cordeliers quittent leur monastère pour le centre-ville, dans la paroisse Saint-Rémy, au lieu nommé la Brosse-aux-Juifs où ils veulent construire un nouvel édifice (non loin de la grosse Tour des Comtes de Champagne, qui s’élevait près de la place dite de la Tour). Des conflits bloquent les travaux plusieurs années mais en juillet 1258, Thibaut V commence à exproprier les maisons du quartier et en 1259, la première pierre de l’église est posée.

En 1263, l’église Saint-Jean-L’Evangéliste et Sainte-Madeleine est terminée, et Thibaut autorise les Cordeliers à construire jusqu’au fossé de la tour royale, en aménageant une ruelle de séparation entre les deux.

« A gauche de l’entrée du couvent, située en face de la rue du Paon, ont été aménagées, à midi et à l’ouest de la première cour, deux larges galeries couvertes en bois, où le public venait entendre prêcher les moines, et qui constituaient ce que l’on appelait le prédicatoire. C’était une sorte de cloître qui faisait communiquer le parvis de l’église avec le cloître intérieur, autour duquel ont été construits le réfectoire et les autres pièces du couvent » Corrard de Breban, les rues de Troyes anciennes et modernes.

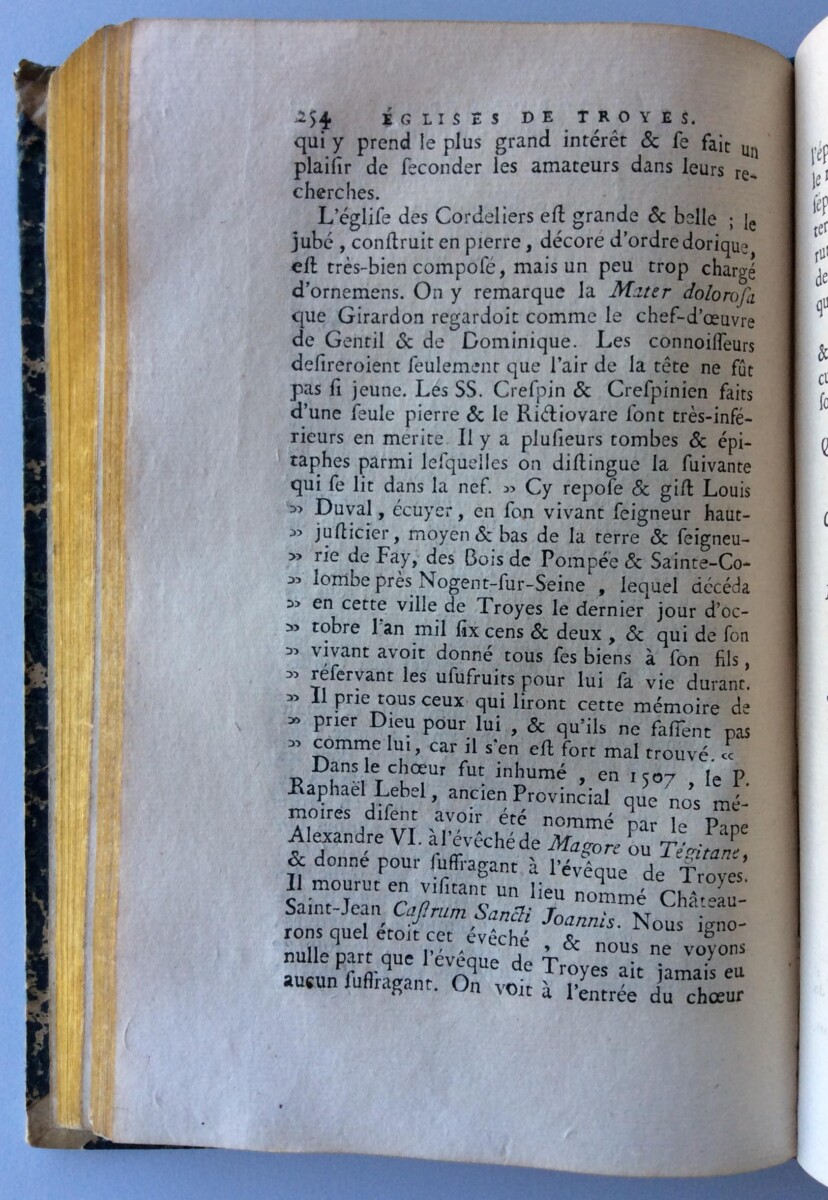

Nous ne savons que très peu de choses sur l’église si ce n’est qu’elle était constituée d’un vaisseau dépourvu de transepts, et agrémentée de nombreuses chapelles, pour beaucoup bâties par M. Blanqueville. Ces chapelles ont accueilli les sépultures des religieux ou familles souhaitant être enterrés aux Cordeliers et les corporations voulant y siéger.

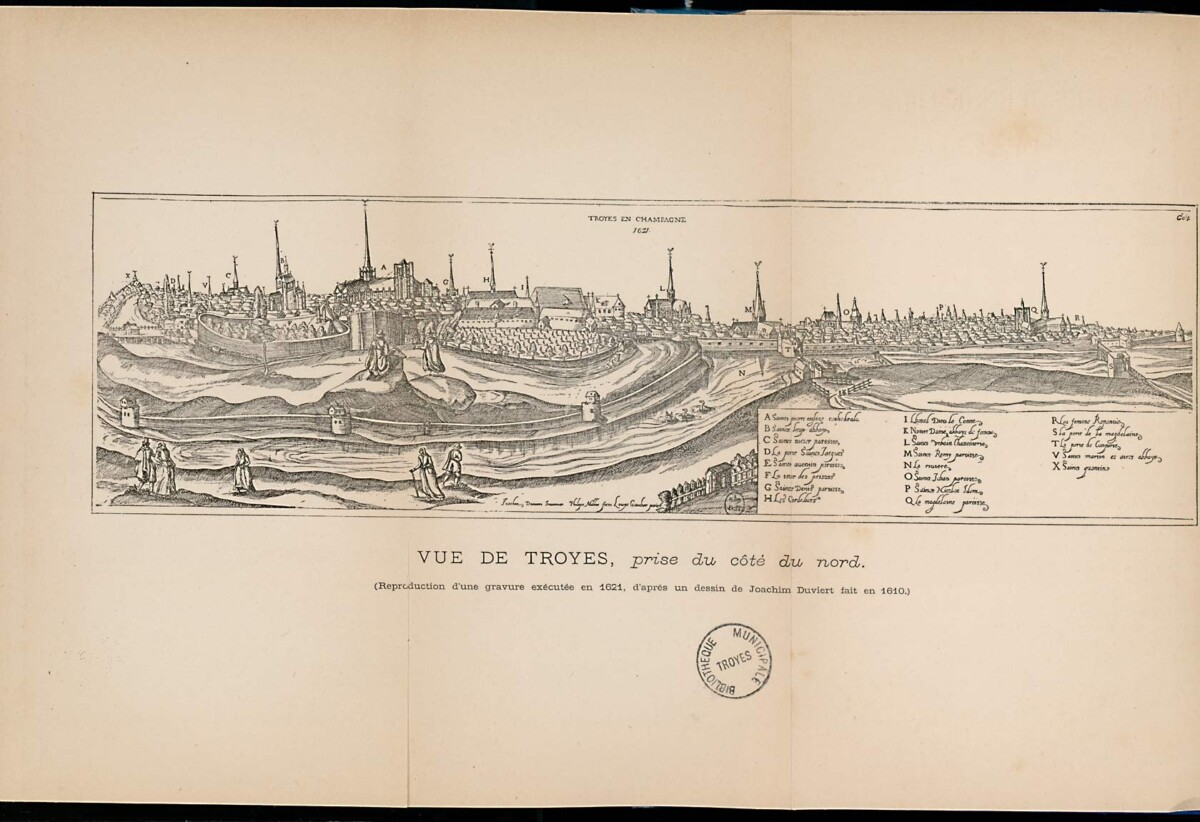

Vue de la ville de Troyes. L’église des Cordeliers est à la lettre H- publié dans l’Annuaire de l’Aube de 1892

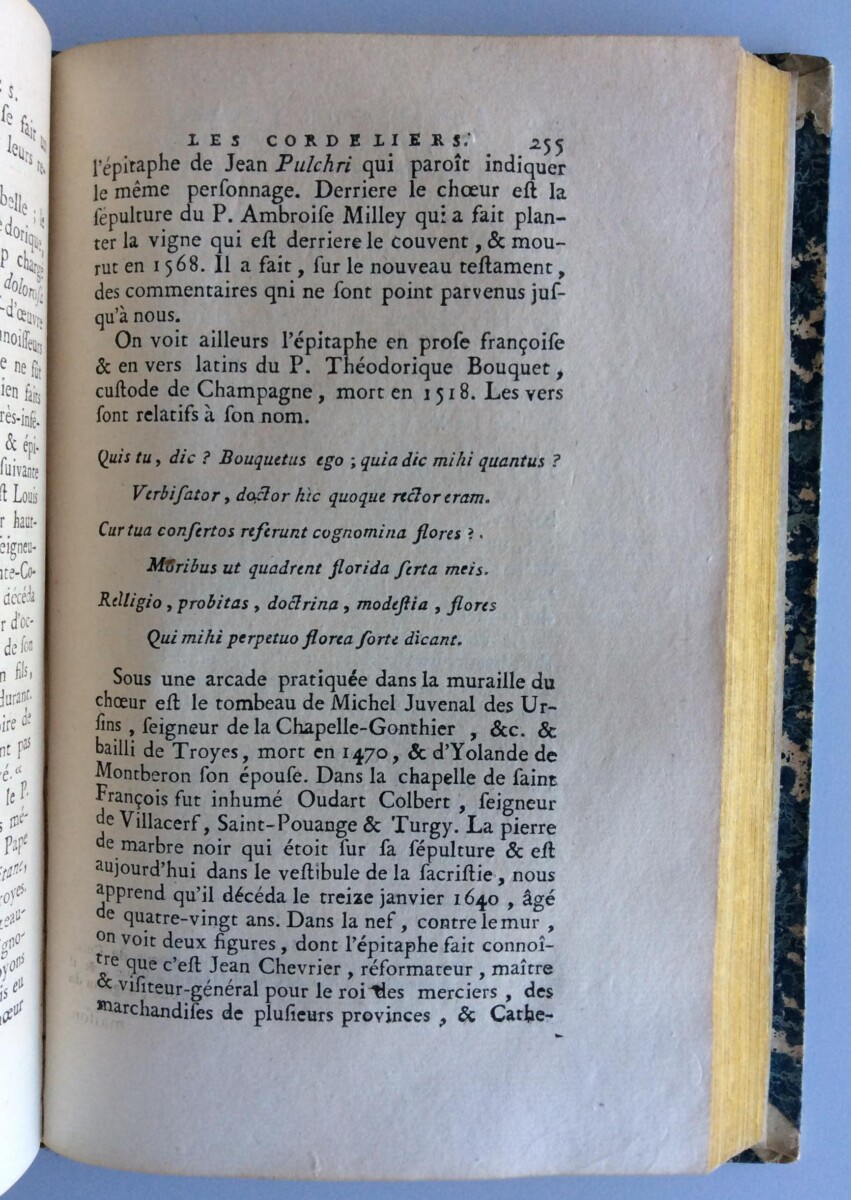

Nombre de ces sépultures n’étaient que des simples dalles posées au sol, gravées d’épitaphes, d’autres étaient fixées aux murs : comme celle de Jacques de Mauroy, inhumé en 1560 dans la chapelle Saint-François qu’il y avait fait construire. Le musée Saint-Loup conserve des fragments de ces dalles tumulaires. Mais la tombe la plus remarquable était celle de Michel Juvénal des Ursins et de sa femme, Yolande de Montbarron. Tous deux étaient représentés, en ronde bosse et à taille réelle, à genoux, les mains jointes sous une arcade pratiquée dans le mur du chœur (un autre tombeau de Jean Juvenal des Ursins et de sa femme existe toujours dans une chapelle de Notre-Dame de Paris. Celui des Cordeliers en est probablement une copie.

L’église a été décorée de nombreux vitraux, dont nous n’avons plus que des traces écrites, de grands tableaux vendus à la Révolution ainsi que de nombreuses statues dont quelques-unes sont installées dans d’autres églises de la ville :

- Le groupe de saint Crépin et de saint Crépinien décorant l’autel de la première chapelle à droite, où se réunissait la corporation des Cordonniers, est maintenant dans l’église Saint-Pantaléon.

- La Mater Dolorosa, sans doute placée au pied du Crucifix surmontant le portail du jubé est maintenant dans l’église Saint-Urbain. Elle est accompagnée de la statue de Saint-Jean, provenant également des Cordeliers.

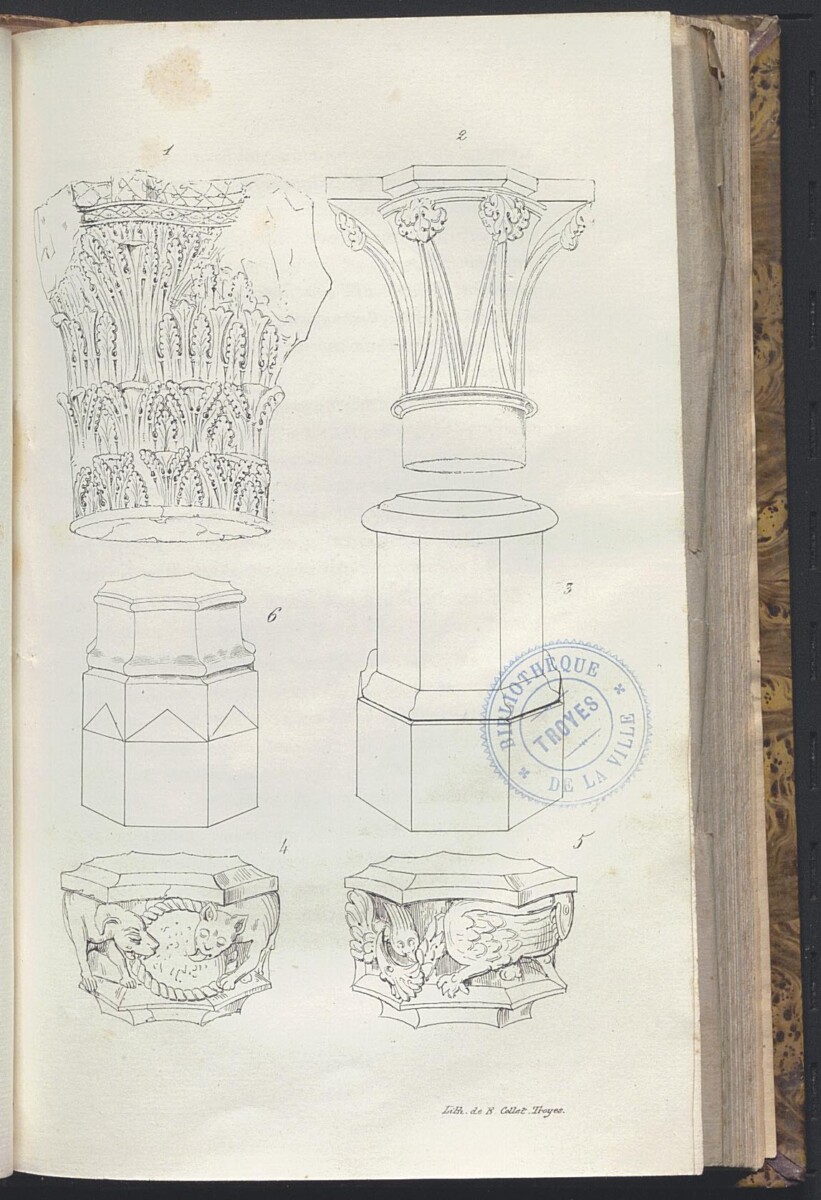

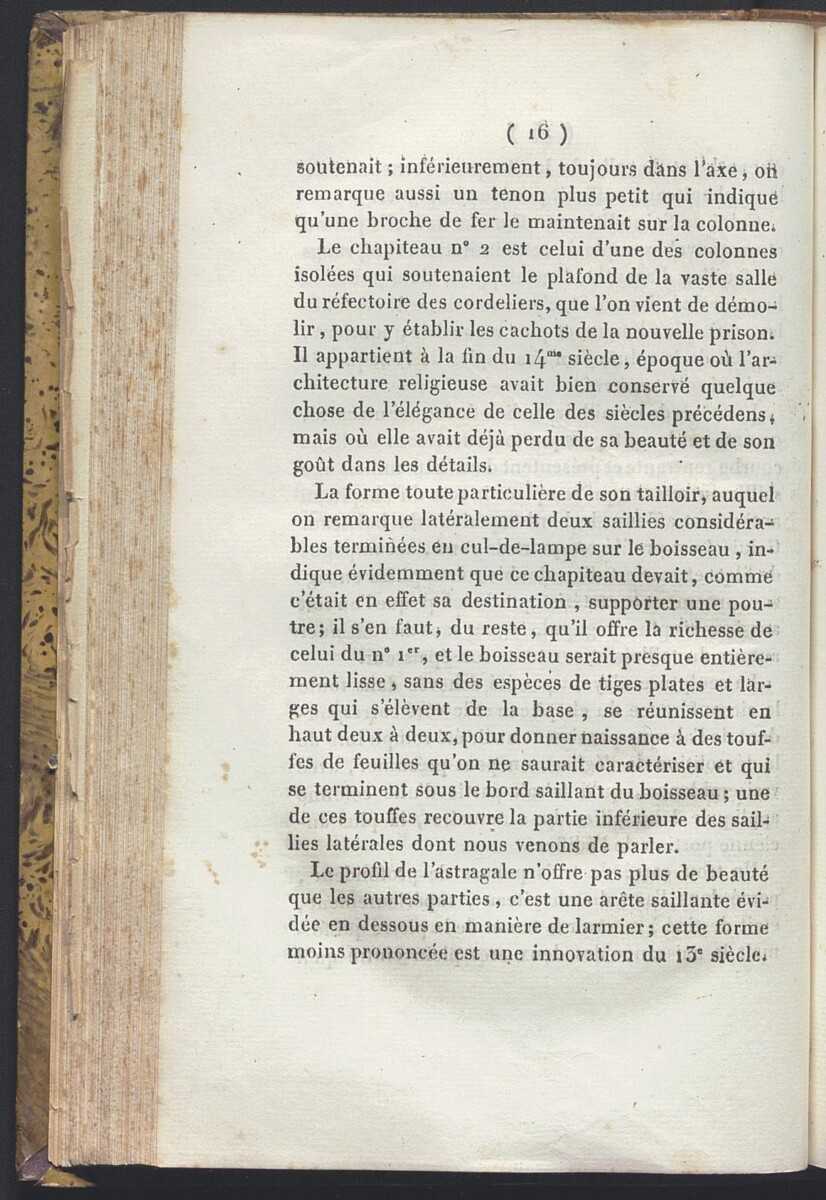

« Le cloître formait un retour d’équerre avec la chapelle de la Passion, sur le bras de Seine qui en baignait les murs ; puis, en retournant parallèlement à cette chapelle, sur la rue du Chant-des-Oiseaux, il était fermé d’une suite de piliers de forme bizarre, posés alternativement avec des colonnes à six pans sur un soubassement commun. » Arnaud, Voyage archéologique et pittoresque dans l’Aube.

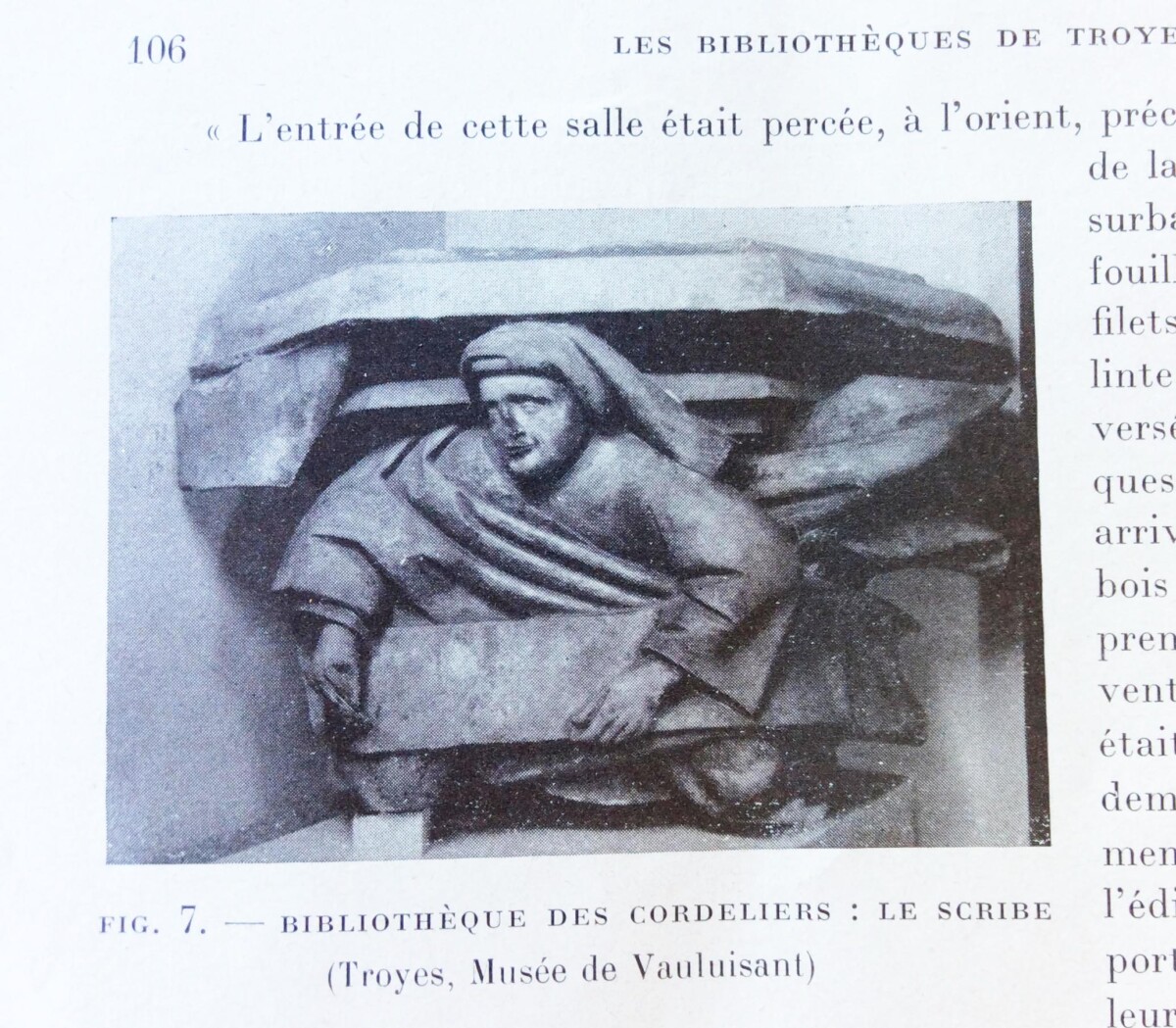

Quelques chapiteaux, bases de colonne, rosace de clef de voûte et pierres tumulaires ont pu rejoindre les collections des musées de Troyes.

Après avoir servi de lieu de culte et de lieu de réunions publiques avant la construction de l’hôtel de ville, le couvent décline. Les religieux sont moins nombreux et ils ne sont plus que 10 en 1780. Ils louent leurs locaux à la ville : en 1740, le cloître est agrémenté d’auges et de râteliers. Jusqu’en 1768, les chevaux dorment dans l’église inutilisée.

L’église est encore utilisée en 1796 comme écurie. Mais dès 1792, le couvent abrite le tribunal criminel, institué par l’assemblée nationale, ainsi que la maison d’arrêt et de justice. Une cour est aménagée pour les femmes en 1803 à la place de l’église qui a été démolie.

Le couvent, devenu insalubre, est détruit. La nouvelle prison est construite et les prisonniers revenus sur place en 1834.

Le couvent n’a pas été détruit , seulement des transformations pour son nouvel usage… seulement l’église des Cordeliers et La Chapelle de la Passion….. ce qui est déjà trop !