Introduction

Dès la première édition de ses Fables, en 1668, Jean de la Fontaine accorde une attention toute particulière à l’image. Conformément à sa volonté, une vignette apposée au dessus du titre illustre chacune de ses fables. Voulue à des fins didactiques, cette association va perdurer, fables et images devenant par la suite indissociables.

Les Fables de La Fontaine ont ainsi inspiré de nombreux artistes. Au fil des siècles, les plus grands noms de la gravure, de la peinture, et de l’illustration ont livré leur vision de ces textes qui, pour la plupart, mettent en scène des animaux pour railler les travers de la société humaine.

Jean de La Fontaine et les fables

La fable se définit comme un cours récit à but didactique. Elle se caractérise généralement par l’usage d’une symbolique animale ou de personnages fictifs, des dialogues vifs et des ressorts comiques.

Comme le mythe ou le conte, la fable fait partie d’un fonds culturel dans lequel de nombreuses générations d’auteurs ont puisé. Bien avant La Fontaine, il existait en effet un important corpus scolaire provenant des fabulistes grecs (Ésope) ou latins (Phèdre, lui-même adaptateur d’Ésope), des isopets médiévaux et des fabulistes de la Renaissance.

Mais si La Fontaine lui-même reconnaissait ce modèle antique (il fait référence à Ésope comme étant « l’oracle de la Grèce », Fables, II, 20), il a su s’approprier le genre de la fable pour lui donner des caractéristiques particulières.

Publiées entre 1668 et 1694, les Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, mettent pour la plupart en scène des animaux anthropomorphes, et contiennent une morale. « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes » disait La Fontaine en évoquant la dimension éducative de son œuvre, écrite en premier lieu pour éduquer le Dauphin.

La Fontaine a donné ses lettres de noblesse à un genre qui, jusque là, n’avait aucune dignité littéraire, et était réservé aux exercices scolaires de rhétorique et de latin. Le brillant maniement des vers et la visée morale des textes, parfois plus complexes qu’il n’y parait, ont fait le succès de cette œuvre phare de la période classique, considérée aujourd’hui encore comme un des chefs d’œuvre de la littérature française.

Fables et artistes

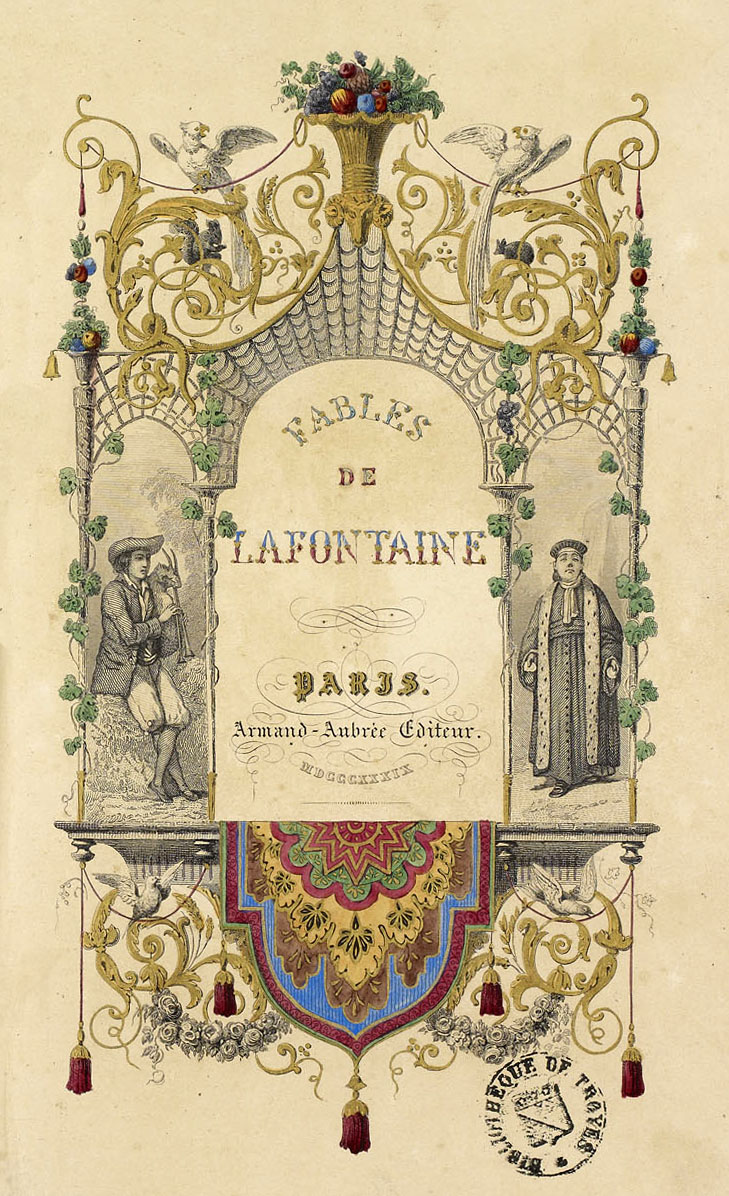

Confiées au graveur du roi François Chauveau, les premières illustrations des Fables de La Fontaine apparaissent sous la forme de vignettes rectangulaires, insérées au-dessus de chaque titre. Dépourvues de fantaisie, ces images se veulent purement informatives et descriptives, respectant à la lettre le sens que La Fontaine donnait à ses fables.

Un siècle plus tard, une interprétation plus décorative est développée par Jean-Baptiste Oudry. Le peintre du roi représente les protagonistes des fables au sein d’une nature raffinée, entourés de fontaines, colonnes sculptées et autres draperies. Désormais disposée en pleine page, l’image acquiert le statut de « tableau ». Dans le même temps, l’ornementation typographique se développe et met en valeur le texte.

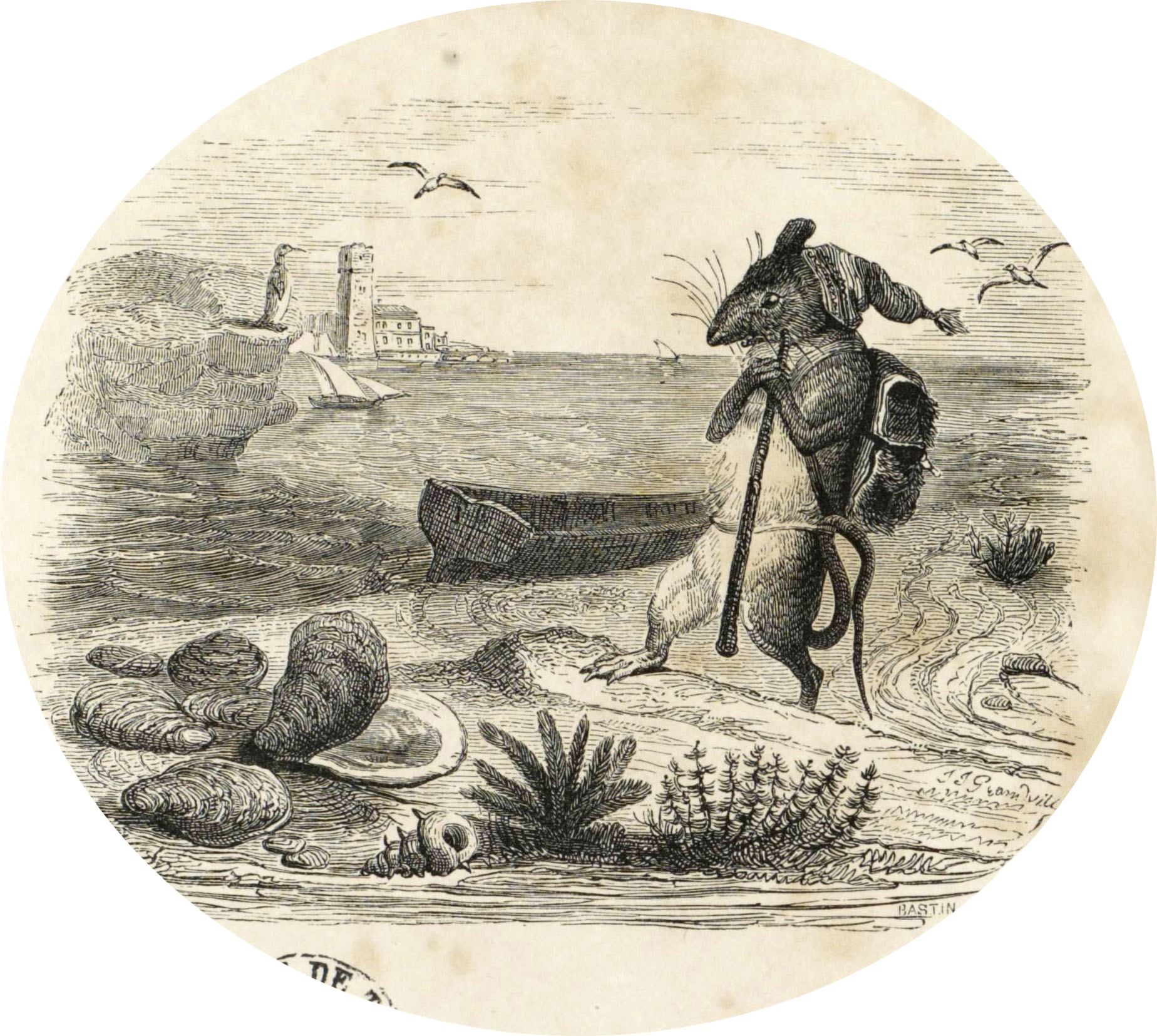

Au XIXe siècle, les techniques de gravure et les compositions éditoriales évoluent. Les plus grands illustrateurs s’emparent des vers de La Fontaine et les interprètent à leur manière. Avec ses dessins fantastiques et anthropomorphes, Grandville apporte une dimension humoristique, voire satirique au texte. Une approche prolongée par Gustave Doré, qui humanise la gente animale par le costume, et la place dans les attitudes de la comédie sociale.

Parallèlement, la couleur fait son apparition.

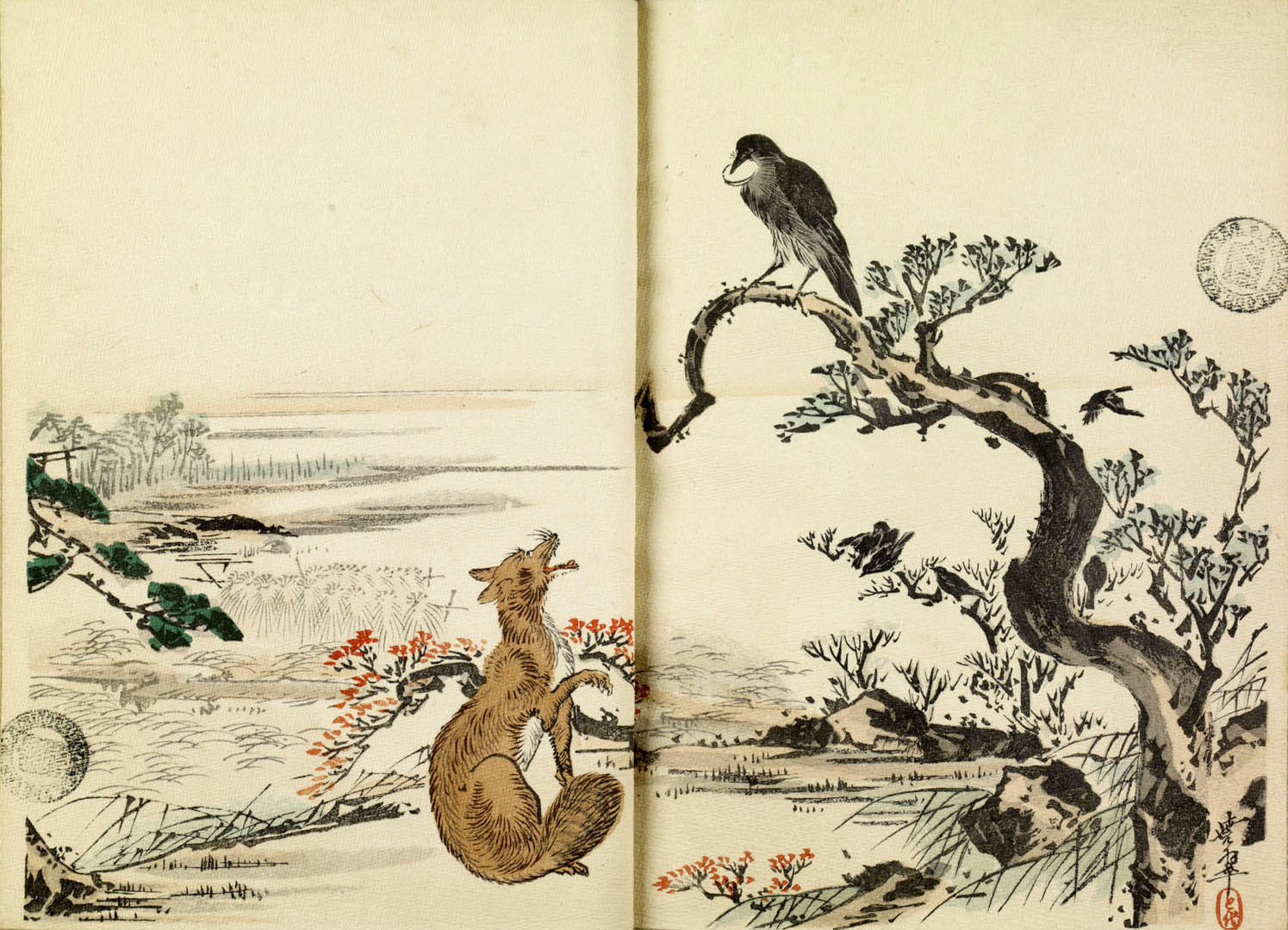

En 1894, un collectif d’artistes japonais réalise une série de 28 estampes sur double page, imprimées sur papier de soie. Les dessins sont d’une rare délicatesse, et l’influence de l’art japonais ancestral renouvelle l’imagerie traditionnelle des Fables.

Au milieu du XXe siècle, le monde de la peinture s’ouvre aux Fables. Chagall peint ainsi une centaine de gouaches où transparaît son univers onirique, bien loin des représentations réalistes développées jusqu’alors. Initié aux arts du feu, il produit également une série de plats sur ce même thème. Passionné de littérature, Salvator Dali s’intéresse lui aussi à ce corpus et réalise une série de douze gravures. Fidèle à son univers, son Bestiaire dalinisé est extravagant, névrotique, peuplé des créatures lubriques et grimaçantes.