À la suite de cette présentation abrégée, un document plus complet peut servir de piste d’exploitation pédagogique.

Un récit de voyage en Terre Sainte à la fin du XVe siècle : Voyage en Terre Sainte de Bernard de Breydenbach

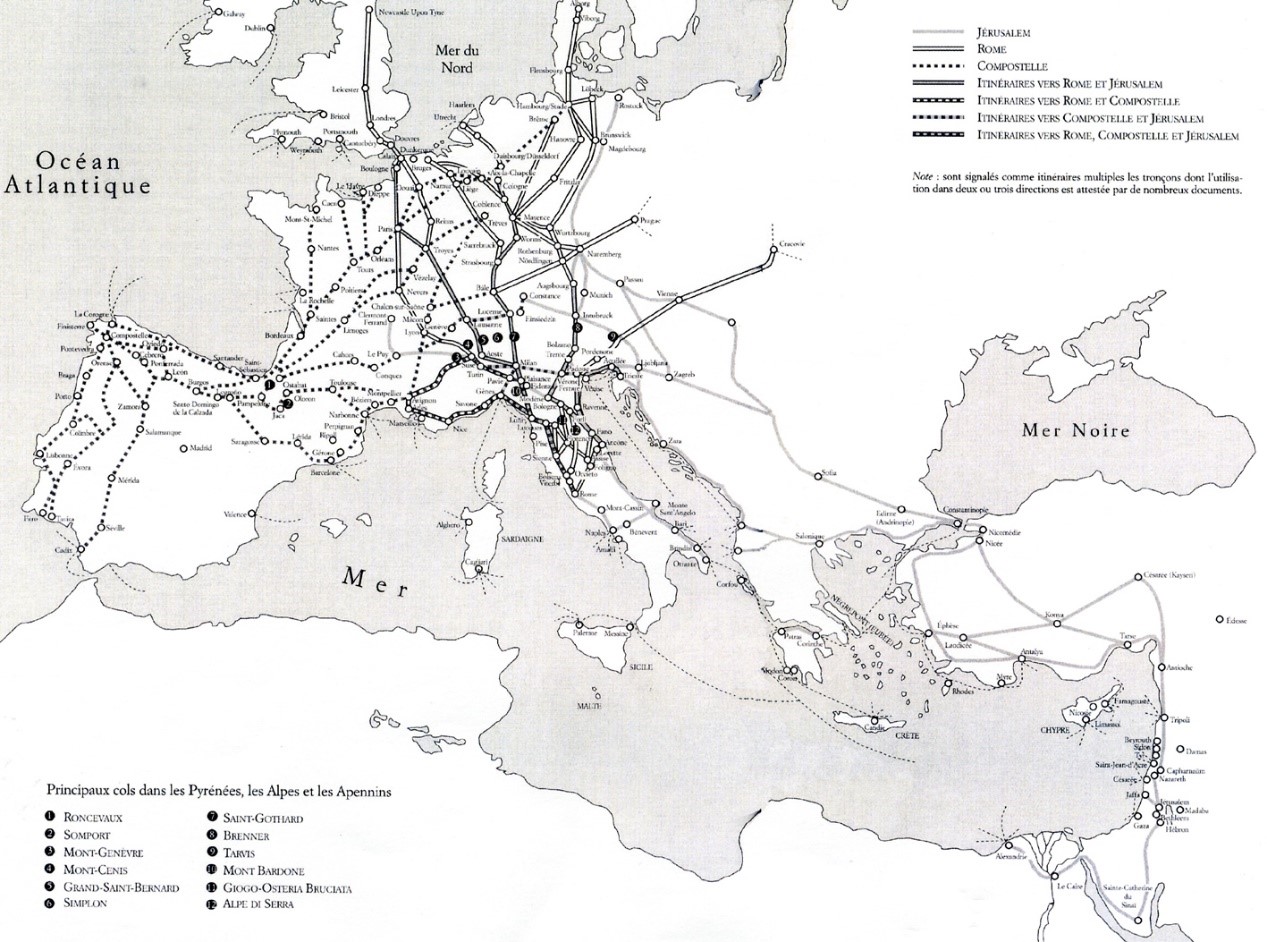

Durant le Moyen Âge, le pèlerinage fut un moyen privilégié pour obtenir le soutien de Dieu ou le pardon de ses fautes. Les centres de pèlerinage étaient nombreux. Les plus célèbres furent sans doute Rome ou Saint Jacques de Compostelle en Espagne. Pour ce dernier, l’ouvrage Le guide du pèlerin de Saint Jacques fournissait des informations utiles sur les routes à suivre, les lieux d’hébergement… Le pèlerinage outre-mer était sans nul doute le plus difficile et le plus périlleux. La durée du voyage, les dangers de la traversée maritime que viennent encore renforcer les menaces des armées turques en Méditerranée orientale depuis la chute de Constantinople en 1453, n’ont pourtant jamais dissuadé quelques courageux pèlerins de prendre la mer vers Jérusalem.

Ainsi, Bernard de Breydenbach, chanoine allemand de la cathédrale de Mayence, entreprend la traversée « pour faire pénitence, regrettant une jeunesse passée dans les plaisirs vains ». Accompagné d’un peintre hollandais, Erhart Reuwich, du franciscain Paul Walther et du dominicain Félix Fabbri, Breydenbach se rend en Terre Sainte en 1483-1484 (voir carte).

À son retour, il rédige un ouvrage dans lequel il donne des informations précises sur les conditions matérielles de ce pèlerinage, livre une description des villes, des régions et des peuples rencontrés. L’ouvrage, paru à Mayence en 1486, sous le titre latin Peregrinatio in Terra Sancta, a immédiatement rencontré un réel succès. Constamment réédité, ce livre est devenu un classique du genre. La médiathèque de Troyes en conserve d’ailleurs trois exemplaires. Outre l’édition princeps (incunable 79), l’incunable 210, paru à Lyon en 1488 sous les presses de l’imprimeur Michel Topié, est la traduction en français par Nicolas Le Huen, sous le titre « Pérégrinations d’outremer en Terre Sainte ». « Le saint voyage et pèlerinage de la cité sainte de Jérusalem » (Inc102 et 103) qui provient du fonds de Clairvaux, est la traduction en français réalisée par Jean de Hersin, imprimée à Lyon par Gaspard Hortuin en 1490. Au total, entre 1486 et 1522, l’ouvrage connaîtra 12 rééditions en 5 langues différentes.

Le succès de cet ouvrage a plusieurs explications. Breydenbach répond aux multiples attentes de ses lecteurs pour qui le pèlerinage en Terre Saint n’est pas uniquement une manifestation de la foi. La description précise des conditions de voyage permet au lecteur de mettre ses pas dans ceux du Christ, ou pour les plus courageux d’aider à la préparation du voyage. Les gravures réalisées par Reuwich donnent une vision personnelle et exotique de la Terre Sainte.

Les objectifs de ces récits de voyage

En combinant le récit de voyage et le guide destiné aux futurs pèlerins ou aux chrétiens recherchant un thème de méditation pieuse dans l’évocation de la Terre Sainte, ces ouvrages remplissent plusieurs objectifs.

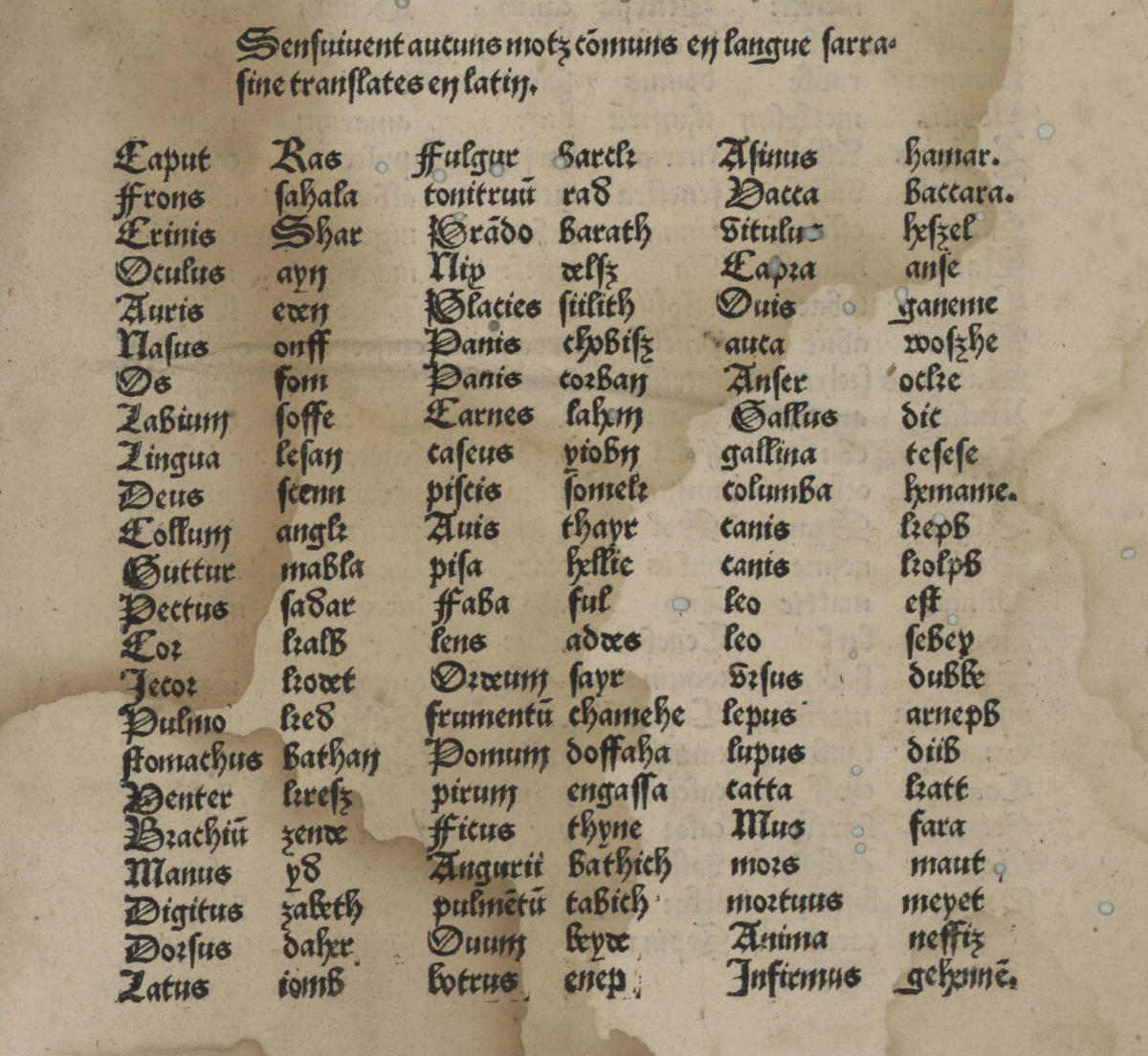

Informer : inciter le lecteur à se rendre en pèlerinage en lui facilitant la tâche par des renseignements pratiques. L’itinéraire précis est indiqué, fournissant même parfois une indication des distances ou des jours de trajet. Certains auteurs fournissent des renseignements sur les monnaies et le coût du transport. Dans un même esprit, Breydenbach termine son ouvrage par un index donnant la traduction de mots arabes en latin.

Soutenir la foi : par un pèlerinage vers la Palestine et ses lieux saints, associés à la vie du Christ, à son martyre, ou à ses proches.

Renseigner sur la situation militaire en Méditerranée orientale : il pourrait paraître étonnant que certains auteurs insistent sur la description des villes, des ports, des châteaux forts et des murailles. Ils donnent parfois un avis sur la capacité de défense des cités en indiquant le nombre de gens d’armes, la présence d’artillerie…

Les conditions du voyage

Le voyage en Terre sainte offre des conditions particulières, tant pour son organisation que pour les difficultés ou les dangers qu’il représente. Le voyage dure en moyenne 5 semaines, mais varie en fonction des vents et de la situation politique. Le bateau est parfois retardé par une tempête ou au contraire par l’absence de vent. Il arrive que le navire se réfugie plusieurs semaines dans un port (par exemple le port de Rhode) pour échapper à une flotte turque, laissant les pèlerins, livrés à eux-mêmes.

Une vision de la Terre Sainte

En débarquant en Terre sainte, les pèlerins arrivent au but qu’ils s’étaient fixés. Atteindre les lieux bibliques que Breydenbach a partiellement localisé sur une gravure panoramique de l’Égypte et de la Méditerranée jusqu’au mont Sinaï au pied duquel se trouve le couvent de sainte – Catherine. Il n’omet pas de représenter les murailles de La Mecque à l’arrière-plan.

L’auteur allemand fait preuve d’un intérêt particulier pour les peuples qu’il rencontre. Les costumes permettent d’identifier les communautés. Sarrasins, cavaliers turcs, paysans syriens, banquiers juifs, Chrétiens d’Orient Grecs sont gravés avec un souci particulier du détail. Chaque gravure est accompagnée d’un tableau qui reproduit les écritures des différents peuples. Breydenbach ne semble pas avoir eu de réels contacts avec les populations locales. Il note l’hostilité des musulmans, ce qui peut se comprendre aisément après trois siècles de croisades et de conflit entre les communautés religieuses. Mais les communautés de chrétiens d’Orient ne lui semblent pas plus amicales.