Le 19e siècle est l’époque d’une deuxième révolution du livre, quatre cents ans après l’invention de Gutenberg.

À partir de 1830, la production imprimée française connaît une croissance très importante. Le développement de l’édition a été rendu possible par l’industrialisation des procédés de fabrication et par une nouvelle organisation du travail, permettant une plus grande rapidité d’exécution.

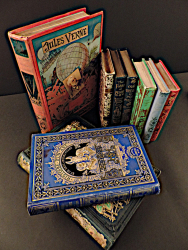

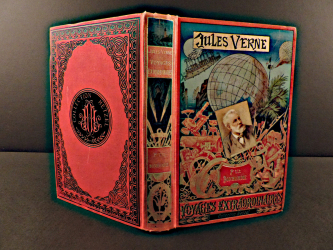

Dans des ateliers industriels, la reliure des livres est simplifiée et mécanisée. La technique de l’emboîtage permet de fabriquer séparément le corps d’ouvrage et la couverture. Celle-ci est garnie d’une couvrure en toile ou en papier, puis les deux parties sont réunies par collage des gardes aux contreplats.

Une fine toile de coton, la percaline, est teinte, apprêtée, puis gaufrée et dorée grâce à une plaque de métal qu’on applique sur le tissu avec une forte pression. Les couvertures de papier gaufré en couleur sont réalisées grâce à la technique de la chromolithographie. Parfois, une image colorée et vernie est placée dans un médaillon au centre de la couverture.

Ces réalisations, appelées couramment des cartonnages, sont publiées par de grandes maisons d’édition spécialisées, comme Mame à Tours ou Hetzel et Hachette à Paris. À Plancy, dans l‘Aube, la Société de Saint-Victor, dirigée par Jacques Collin, édite ce type d’ouvrage. Ce sont le plus souvent des livres de piété, pour la lecture des fidèles de l’Église catholique.

Ces cartonnages étaient majoritairement destinés aux enfants et donnés en cadeau ou en récompense lors des distributions des prix à la fin de l’année scolaire. La médiathèque de Troyes en conserve ainsi quelques exemples reçus par de bons élèves du Lycée de Troyes.

![Cartonnage en percaline signé Lenègre, relieur industriel à Paris, sur : Töpffer Rodolphe, "Premier voyage en zig-zag", Paris, vers 1850 [Quantin 279]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/2-358x250.jpg)

![Cartonnage en percaline, sur : Stahl, P.-J., "Histoire d’un âne et de deux jeunes filles", Paris, vers 1870 [TT 8° 1069]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/3-341x250.jpg)

![Cartonnage anglais en percaline, sur : Esope, "The Fables of Aesop" Londres, 1894 [16627]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/4-188x250.jpg)

![Couverture en papier gaufré de Mame, éditeur à Tours, sur : "Les naufragés au Spitzberg", 1850 [TT 12 2295]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/6-312x250.jpg)

![Couverture en papier gaufré, sur : Pinart, Désiré, "Le chemin de la croix", vers 1850 [CP 473]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/7-316x250.jpg)

![Couverture en papier gaufré, sur : Pinart, Désiré, "Le chemin de la croix", vers 1850 [CP 473]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/8-322x250.jpg)

![Livre de prix du Lycée de Troyes, sur : Zevort, Edgar, "Le marquis d’Argenson", 1880 [CL 8° 12984]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/9-312x250.jpg)

![Livre de prix du Lycée de Troyes, sur : Zevort, Edgar, "Le marquis d’Argenson", 1880 [CL 8° 12984]. Photo médiathèque Jacques-Chirac, Troyes Champagne métropole](https://11km-patrimoine.troyes-cm.fr/wp-content/uploads/2020/08/10-305x250.jpg)

0 commentaires