Du latin Serpentes, signifiant « animal qui se traîne », le serpent a longtemps été considéré comme un animal maléfique, détournant les hommes de la vérité et du droit chemin en Occident. Dans le reste du monde pourtant, le serpent a souvent et est encore perçu comme un animal bienfaisant, symbole de renaissance, de sagesse, de changement. En Chine, par exemple, il évoque le cycle de la vie et l’équilibre, tandis que dans la mythologie autochtone, il représente la dualité entre le bien et le mal. Mais, dans la plupart des ouvrages conservés au sein de nos collections, la consonance symbolique de cet animal est quasiment absente. Ce sont plutôt ses caractéristiques biologiques qui intéressent les érudits de l’époque.

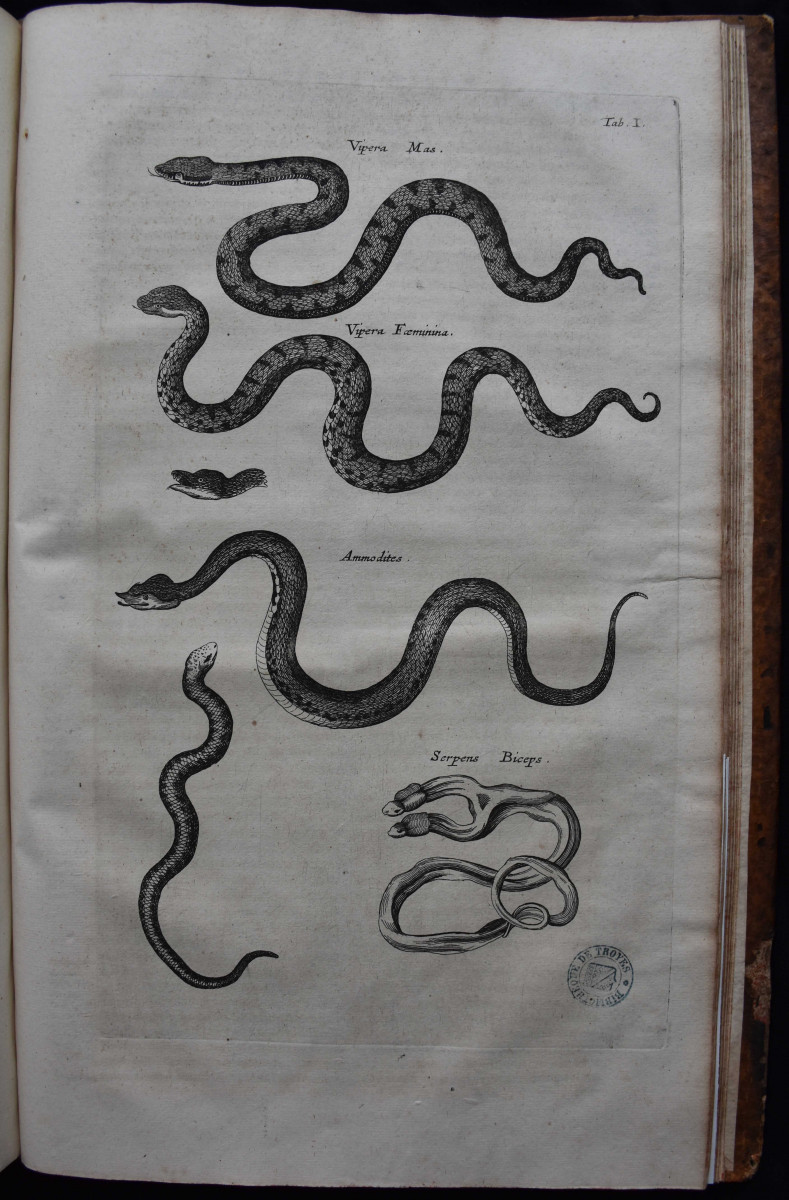

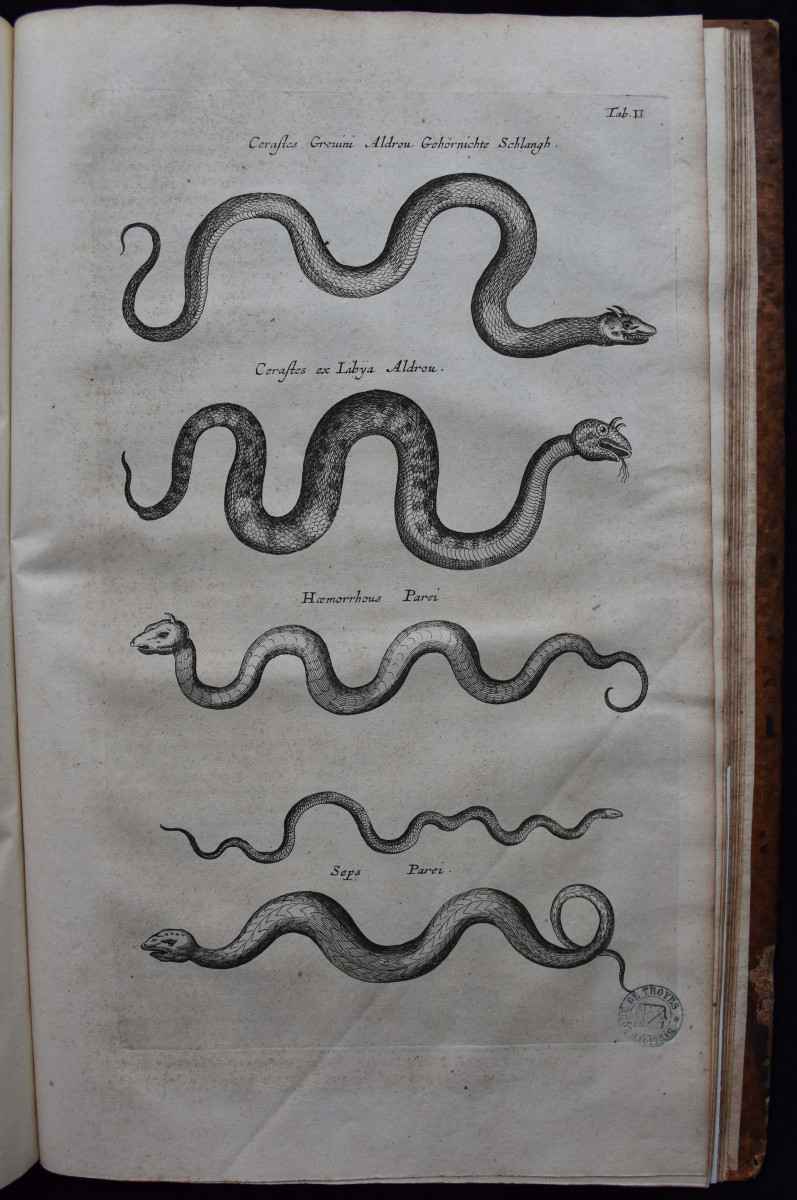

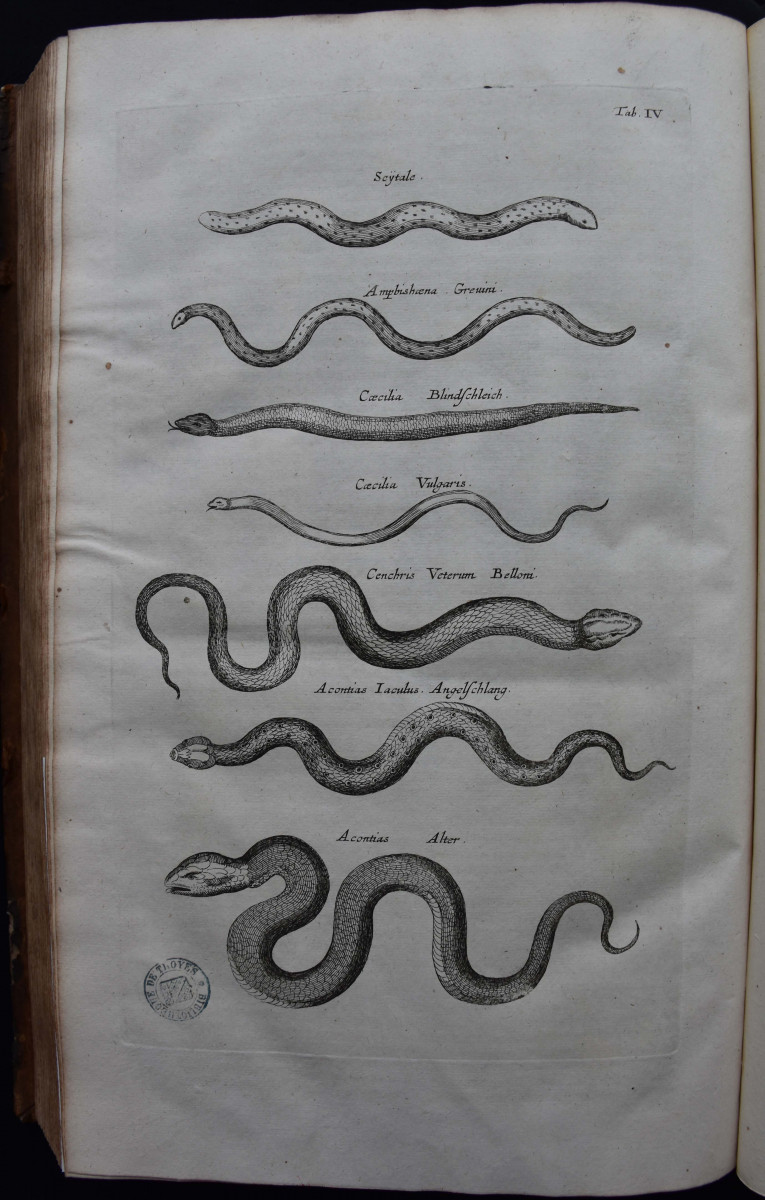

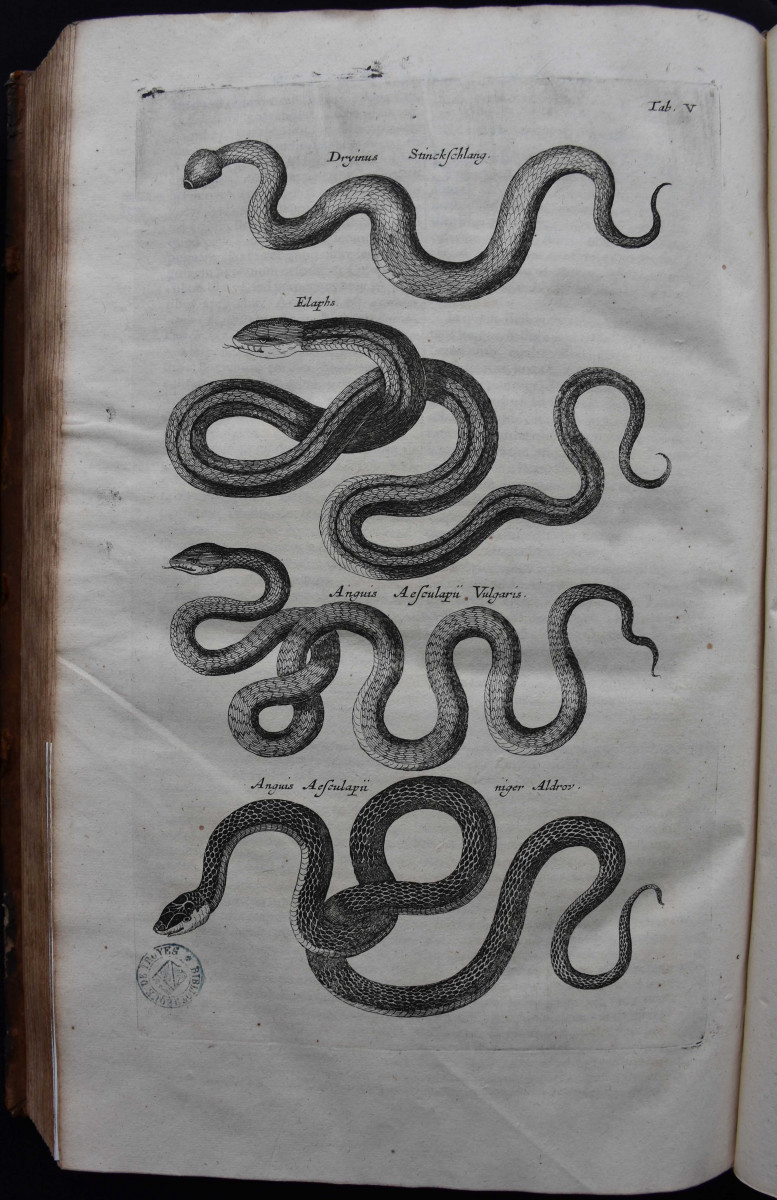

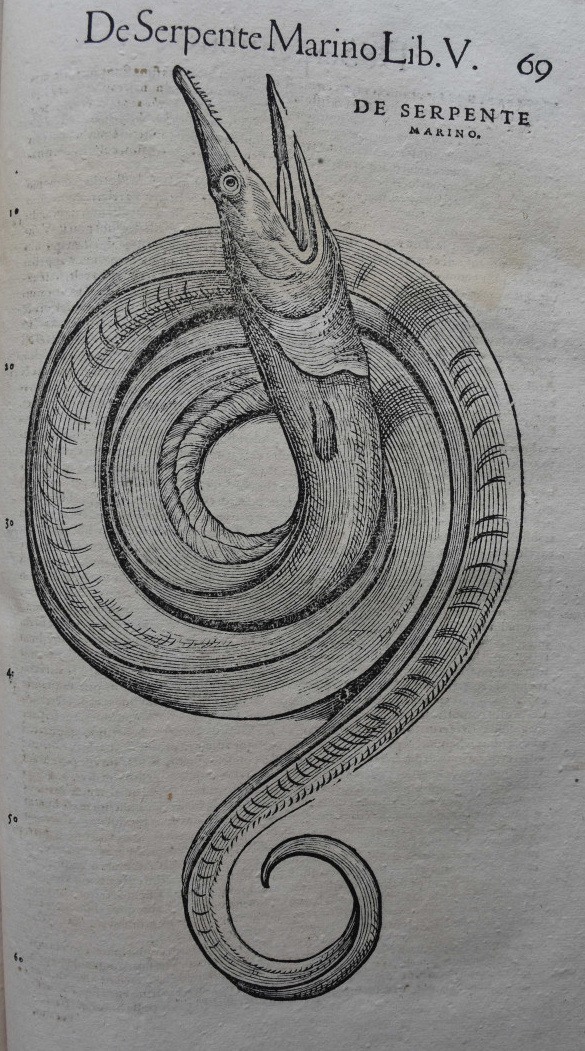

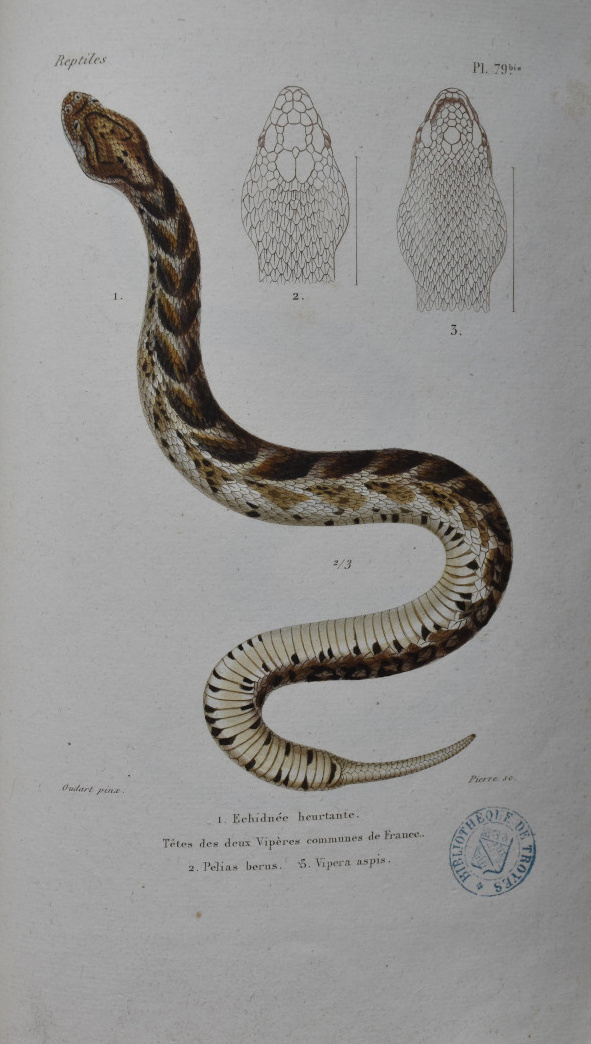

En histoire naturelle, le serpent est avant-tout un vertébré amniote appartenant au sous-groupe des squamates carnivores. S’il peut paraître inquiétant en raison de sa physionomie atypique : langue bifide (en deux parties), corps dépourvu de membres apparents (pas de pattes, pas d’ailes) mais couvert d’écailles, absence de paupières, le serpent n’est pas pour autant un animal agressif contrairement à ce que de nombreux récits imaginaires véhiculent. Dans l’ouvrage Historiae naturalis de serpentibus de Johannes Jonstonus, plusieurs planches gravées nous invitent à contempler les caractéristiques physiques de plusieurs espèces communes de serpents.

S’il existe de nombreuses représentations figurées du serpent à partir du 15e siècle, on oublie bien souvent que cet animal a aussi fait l’objet d’études scientifiques sérieuses incluant des descriptions précises à partir du 17e-18e siècles. En 1664, l’italien Francesco Redi fait paraître un traité sur les vipères et les effets de leur morsure. Il s’intitule Osservazioni Intorno alle Vipere et rencontre un franc succès. Sa publication est très rapidement suivie de la parution d’ouvrages d’herpétologie (branche de l’histoire naturelle qui s’intéresse aux amphibiens et aux reptiles) comme le Testamen Herpetologiae de Klein en 1755 qui inclut pour la première fois le serpent dans la catégorie des reptiles au même titre que les grenouilles, les tortues et les lézards.

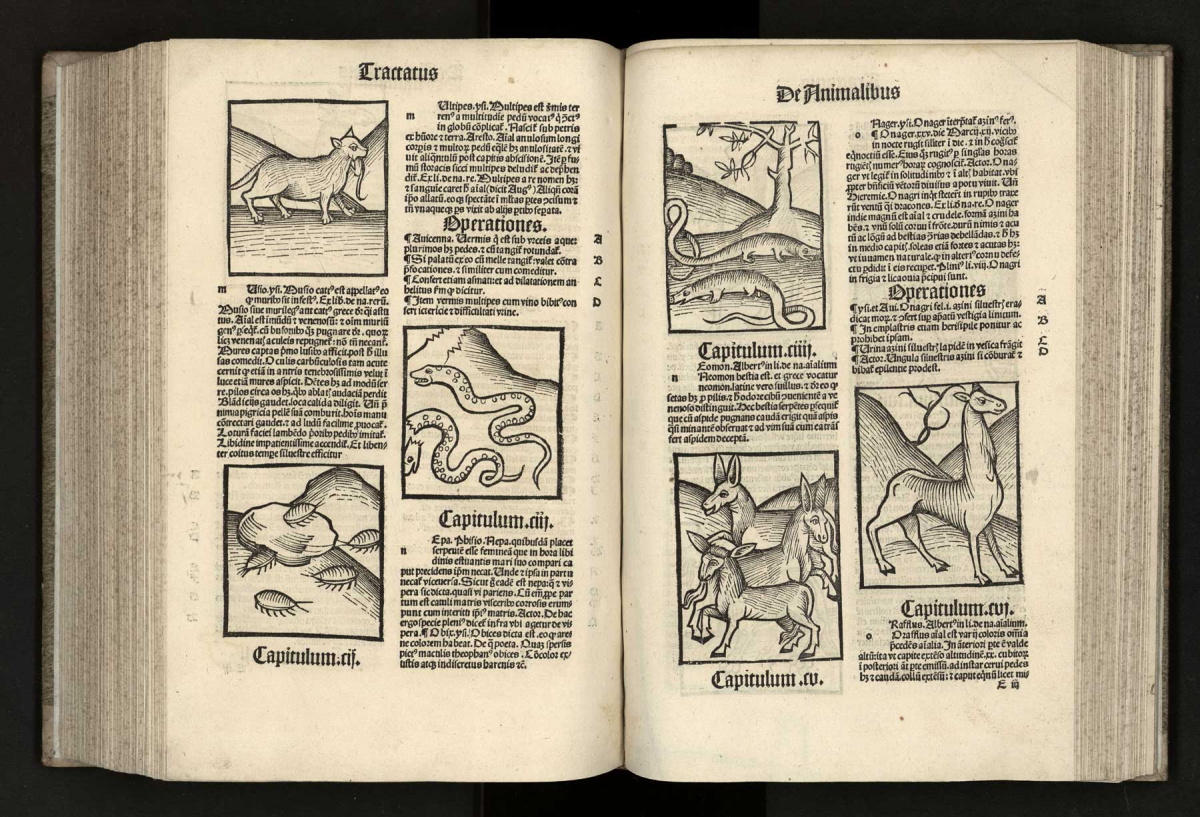

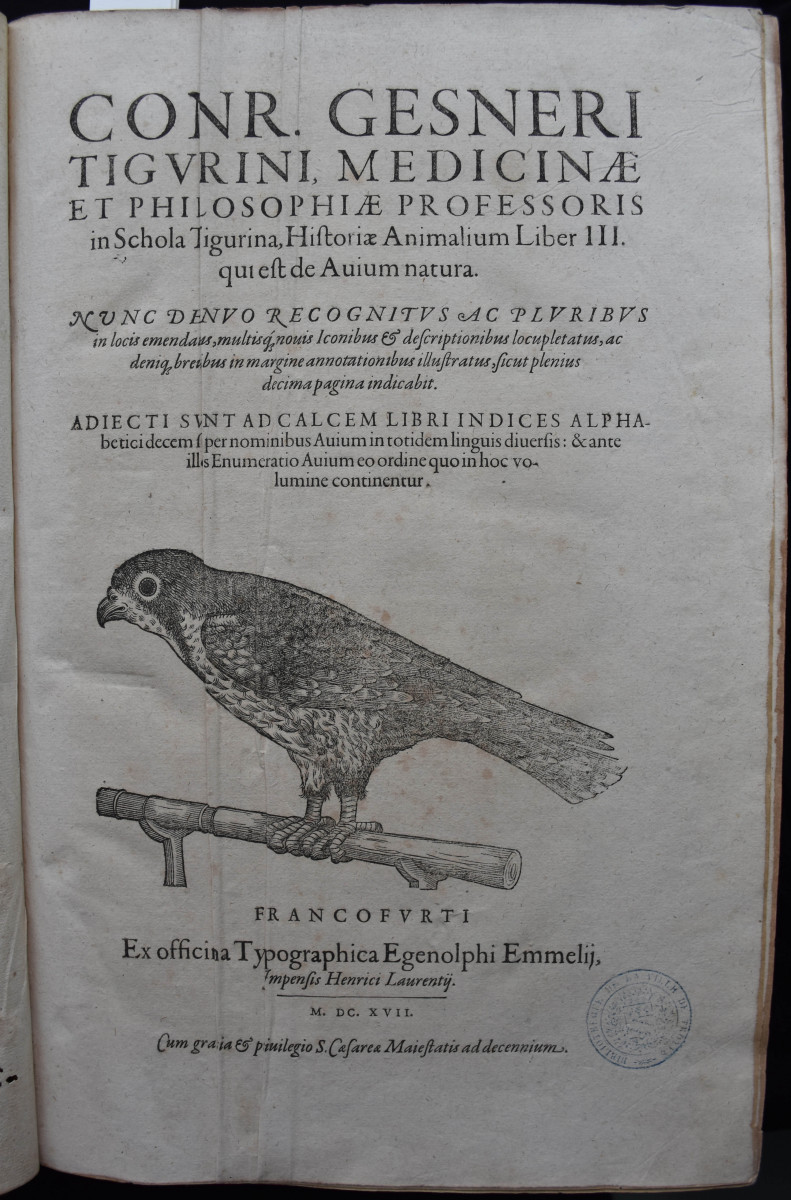

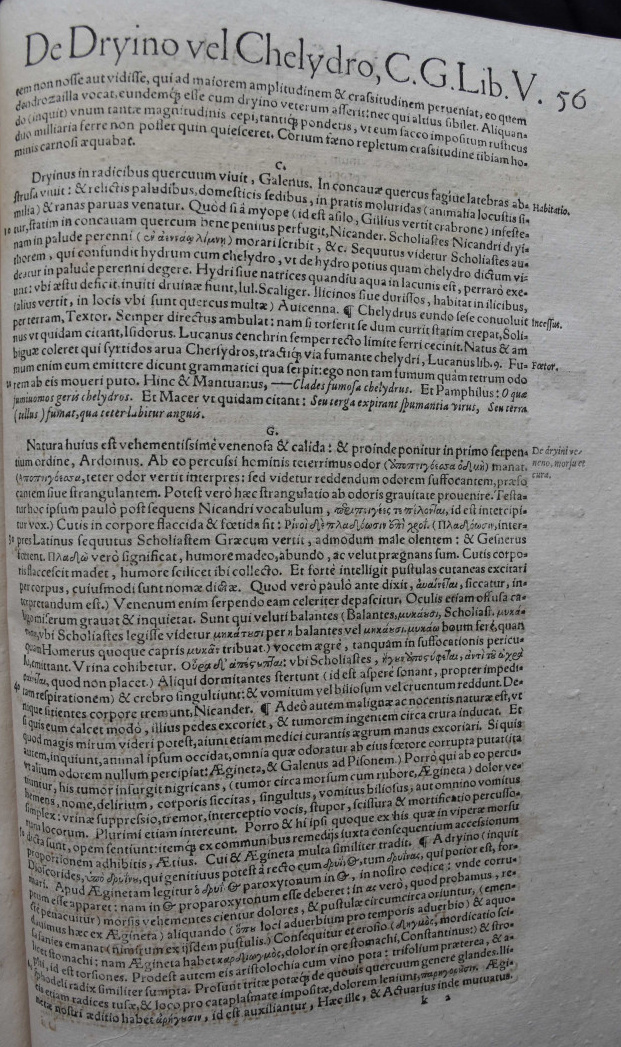

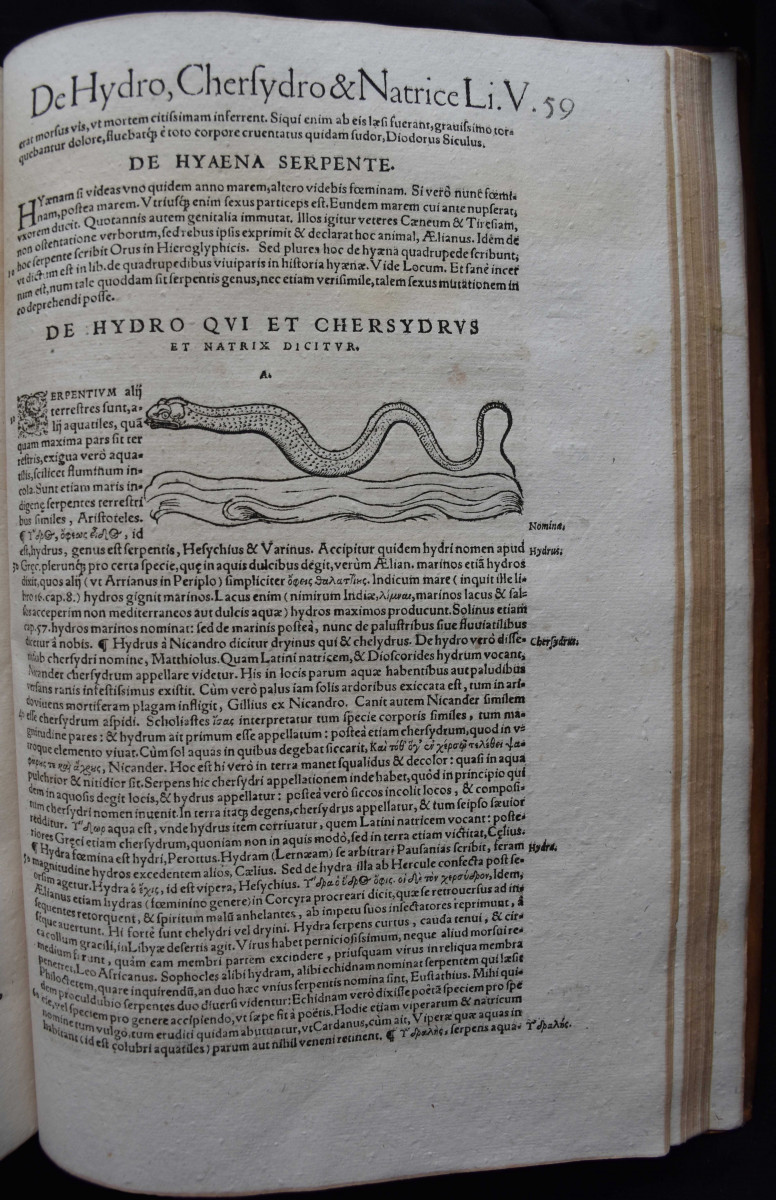

Dans les collections de la Médiathèque, on trouve de nombreux ouvrages d’herpétologie et d’ophiologie (science étudiant spécifiquement les serpents). Citons pour exemple l’Historia animalium de Conrad Gesner, subdivisée en plusieurs volumes dont l’un contient à la fois le livre 3 sur les oiseaux et le livre 5 sur les serpents. Travail précurseur en la matière, le serpent est clairement associé au dragon qui est présenté comme l’un de ses proches parent, bien qu’il s’agisse d’un animal imaginaire. Au-delà de cette approximation, les représentations gravées des serpents que l’on peut trouver dans ce document sont assez réalistes :

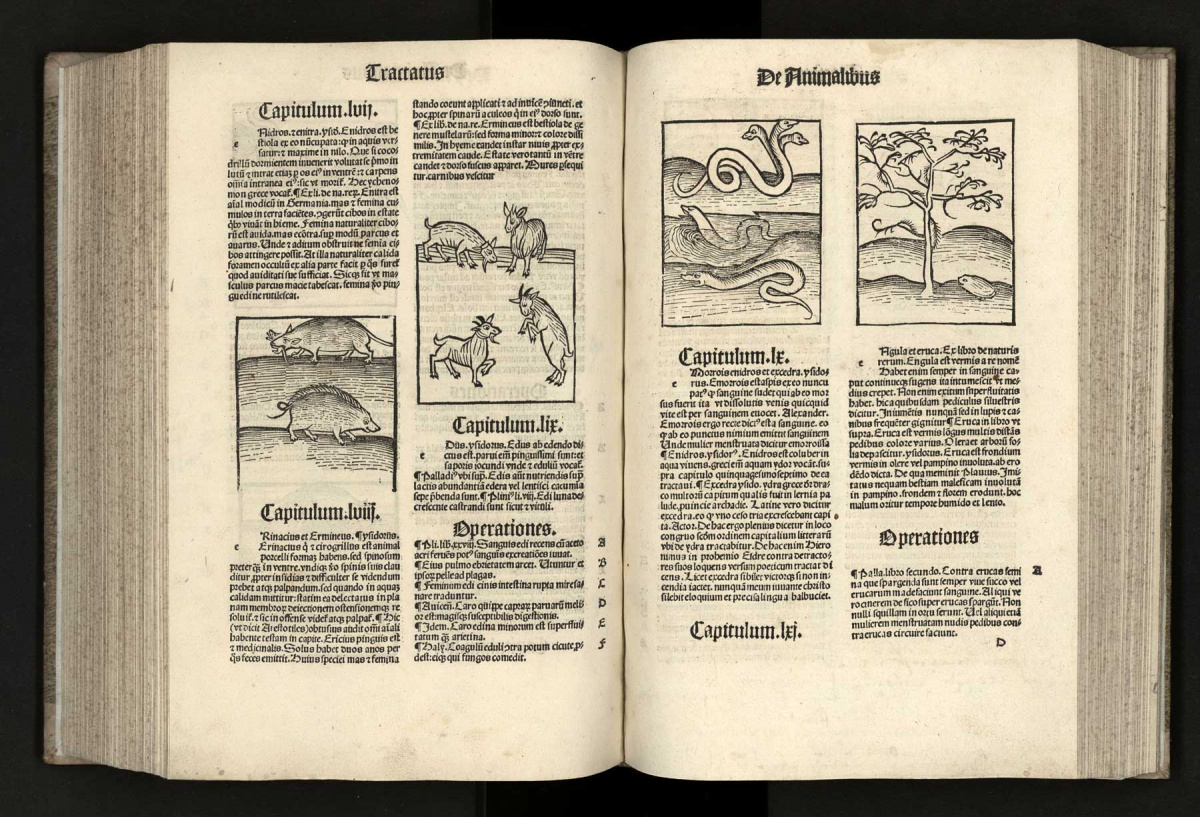

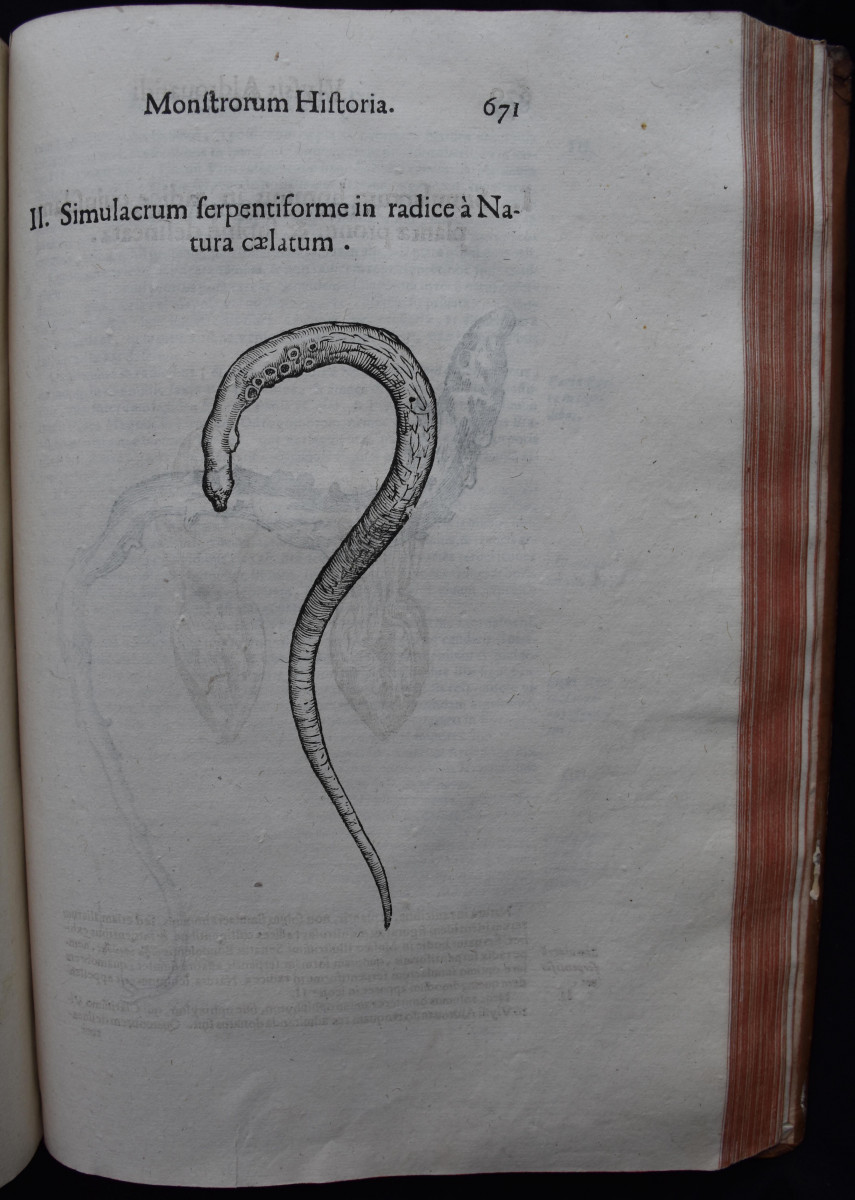

A compter du 17e-18e siècles, les études et les représentations du serpent s’affinent comme on peut le constater à travers les travaux d’Aldo Brandi dans son Monstrorum historia qui nous donnent à voir des descriptions de plus en plus précises de l’animal, et notamment des anomalies repérées dans la nature, ce qui démontre que l’espèce était déjà bien connue à cette période.

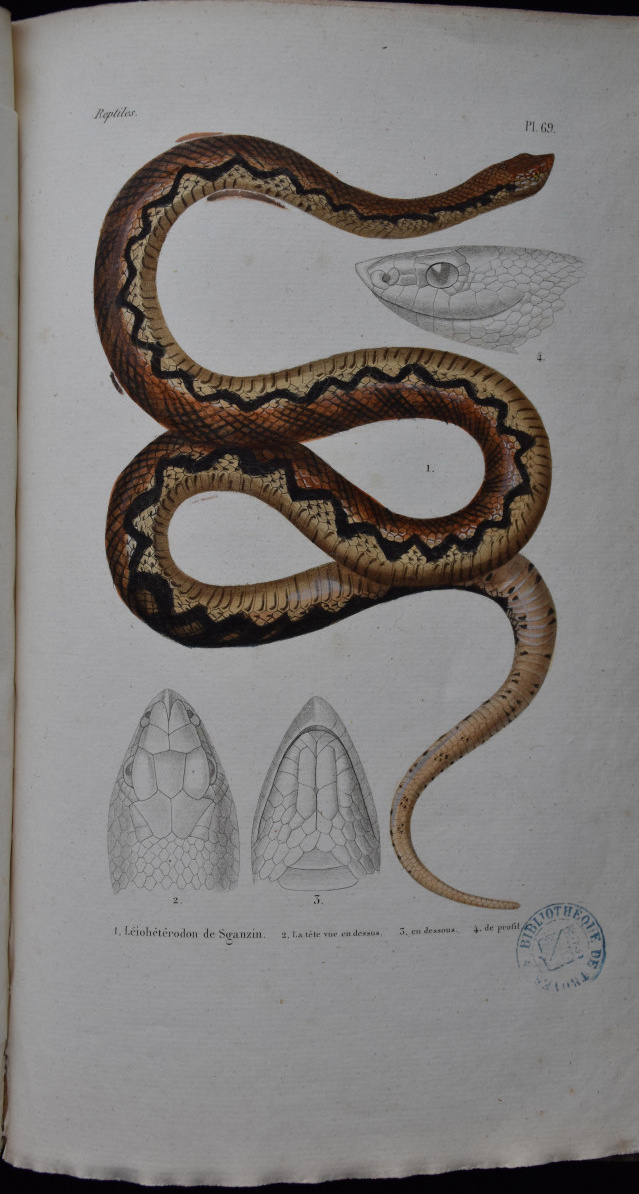

Il faut cependant attendre le 19e siècle pour que les études ophiologiques soit dissociées des études générales sur les reptiles. A cette période, le zoologiste Constant Duméril fait référence en la matière avec la publication de son Histoire naturelle des reptiles en neuf volumes publiée entre 1834 et 1854 et qui présente 1393 espèces incluant amphibiens et reptiles dont une partie consacrée aux serpents, considérés comme une espèce clairement distincte des grenouilles et autres lézards.

Le serpent était également considéré un moyen de « salut » dans la Bible.

D’après les écrits sacrés, Dieu demanda à Moïse de créer un serpent de cuivre pour le positionner autour d’un poteau.

Chaque femme et chaque homme mordu par un serpent venimeux réel n’avait qu’à regarder ce serpent de cuivre et croire en lui pour retrouver sa santé et sa vitalité.