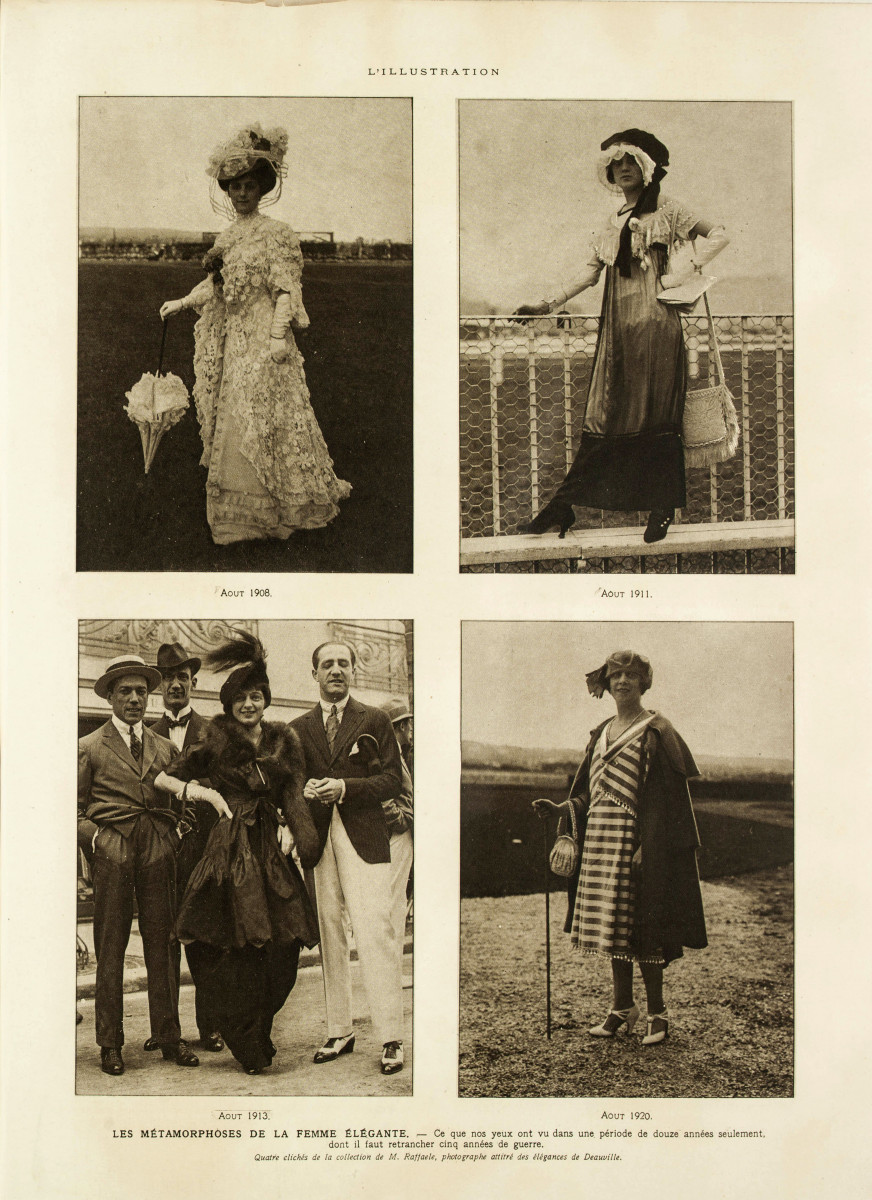

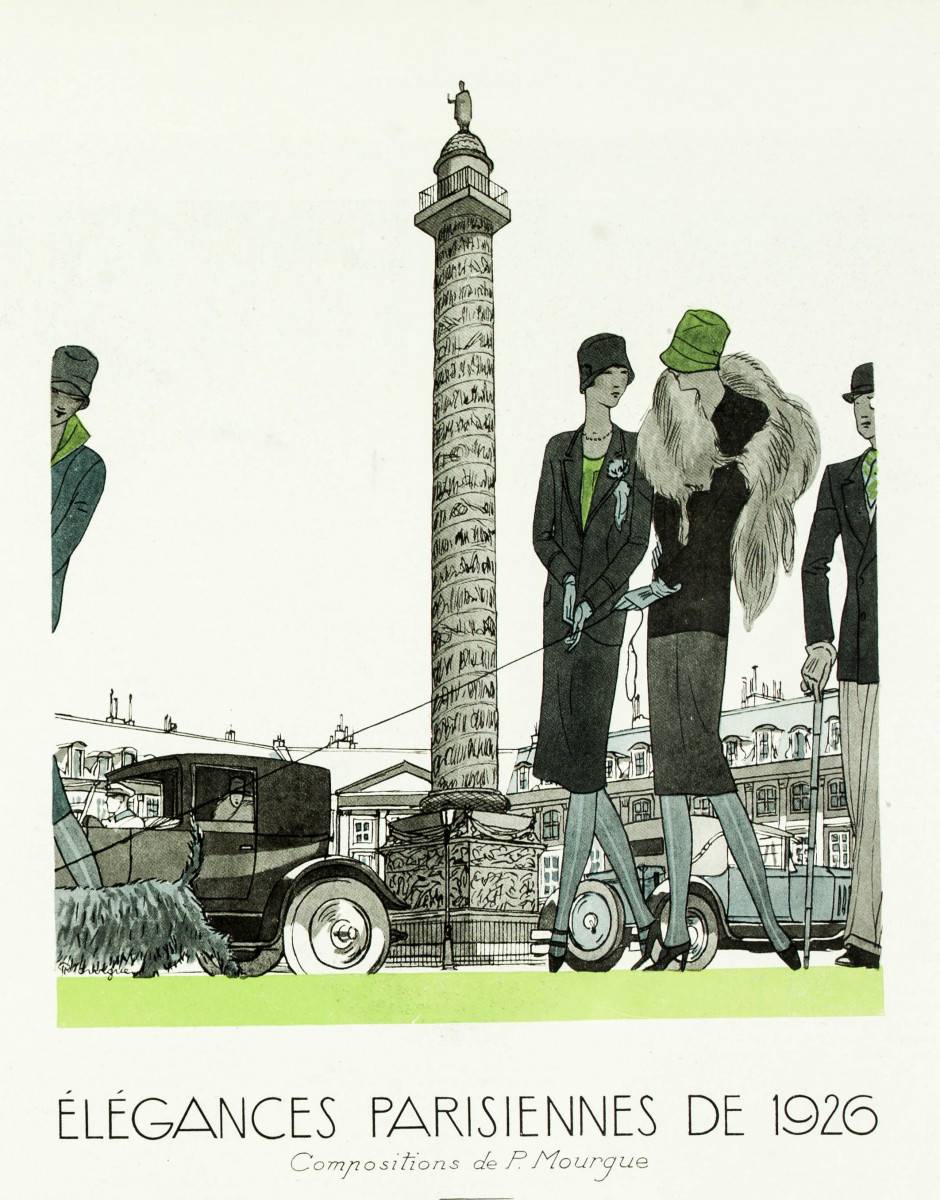

Il y a tout juste un siècle, l’univers de la mode en pleine ébullition révolutionnait le quotidien des femmes et la représentation du corps féminin.

Précurseur dans le domaine, le couturier Paul Poiret ose abolir le corset vers 1905, inaugurant sur quelques décennies un changement radical. C’est le début d’une ère nouvelle, qui affirme progressivement une silhouette où la taille et la poitrine ne sont plus mises en valeur.

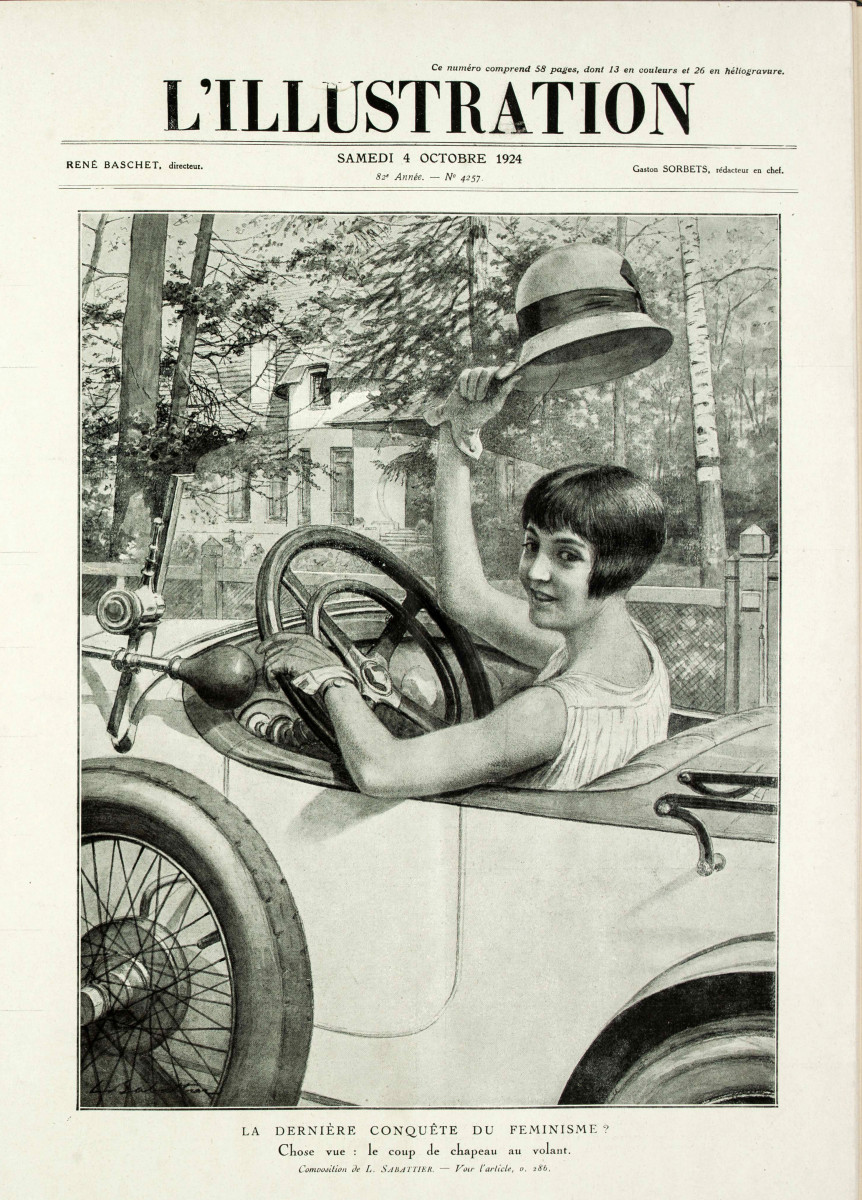

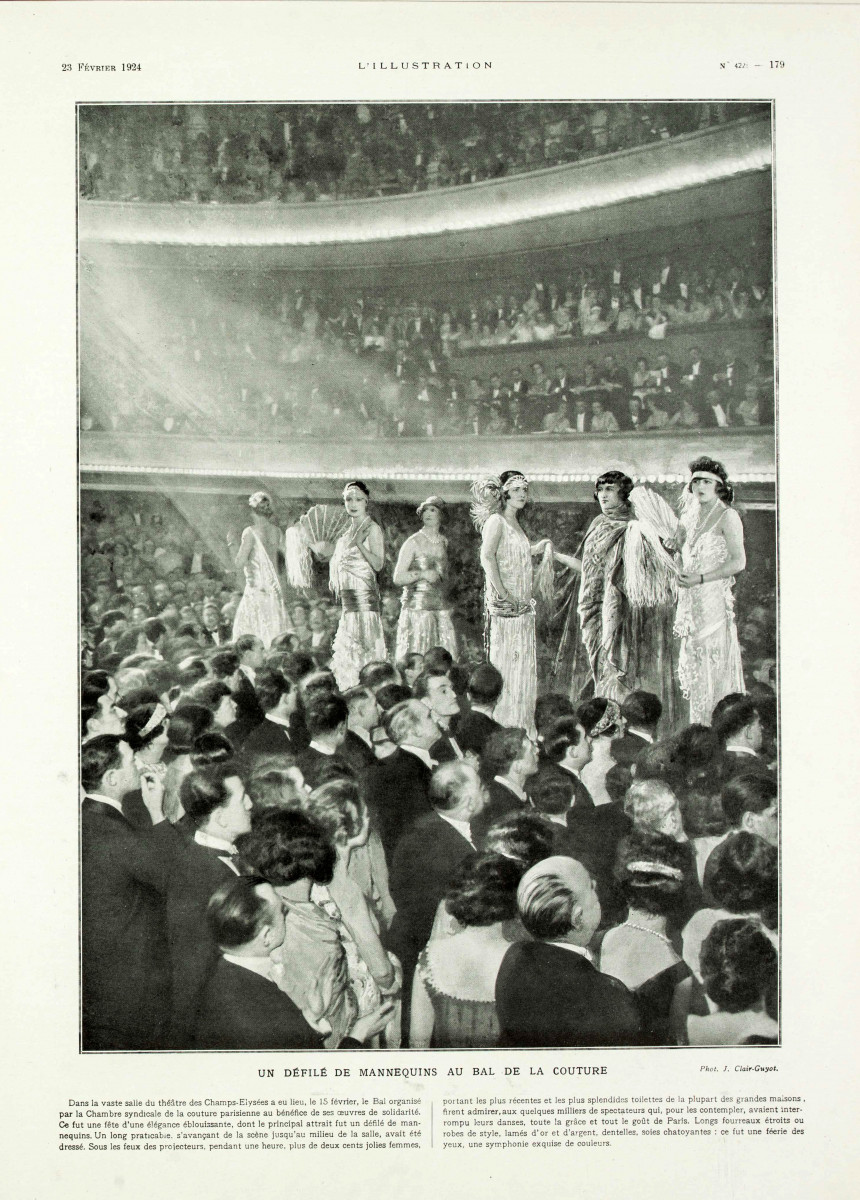

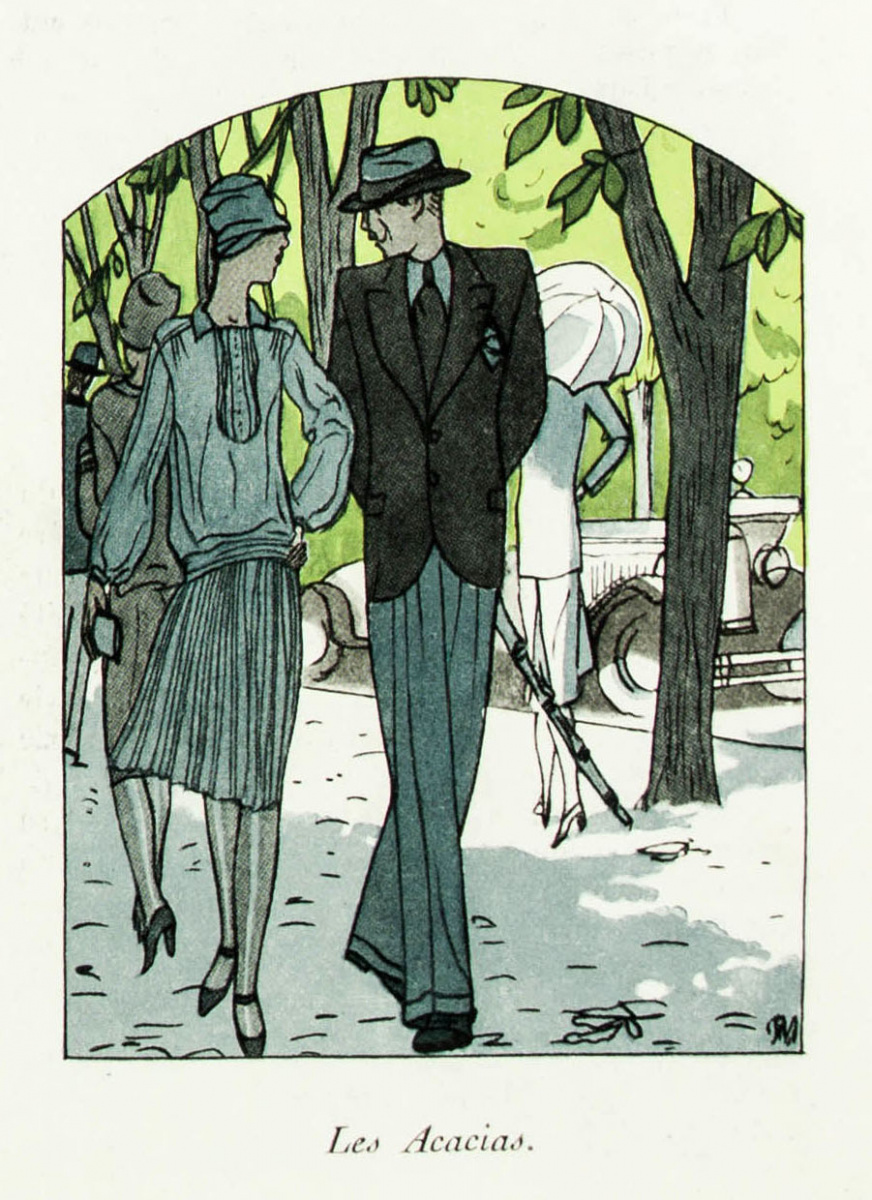

La période de l’entre-deux-guerres vient affirmer cette tendance qui accompagne l’évolution de la société, dans laquelle les femmes occupent désormais une place importante. Après le conflit de 14-18, dont beaucoup d’hommes ne sont pas revenus, elles sont nombreuses à rester veuves ou célibataires et à devoir travailler. Parallèlement, les sports et les loisirs se démocratisent et s’ouvrent aux femmes. Cette émancipation nouvelle impose des vêtements pratiques et confortables, qui permettent une grande liberté de mouvement.

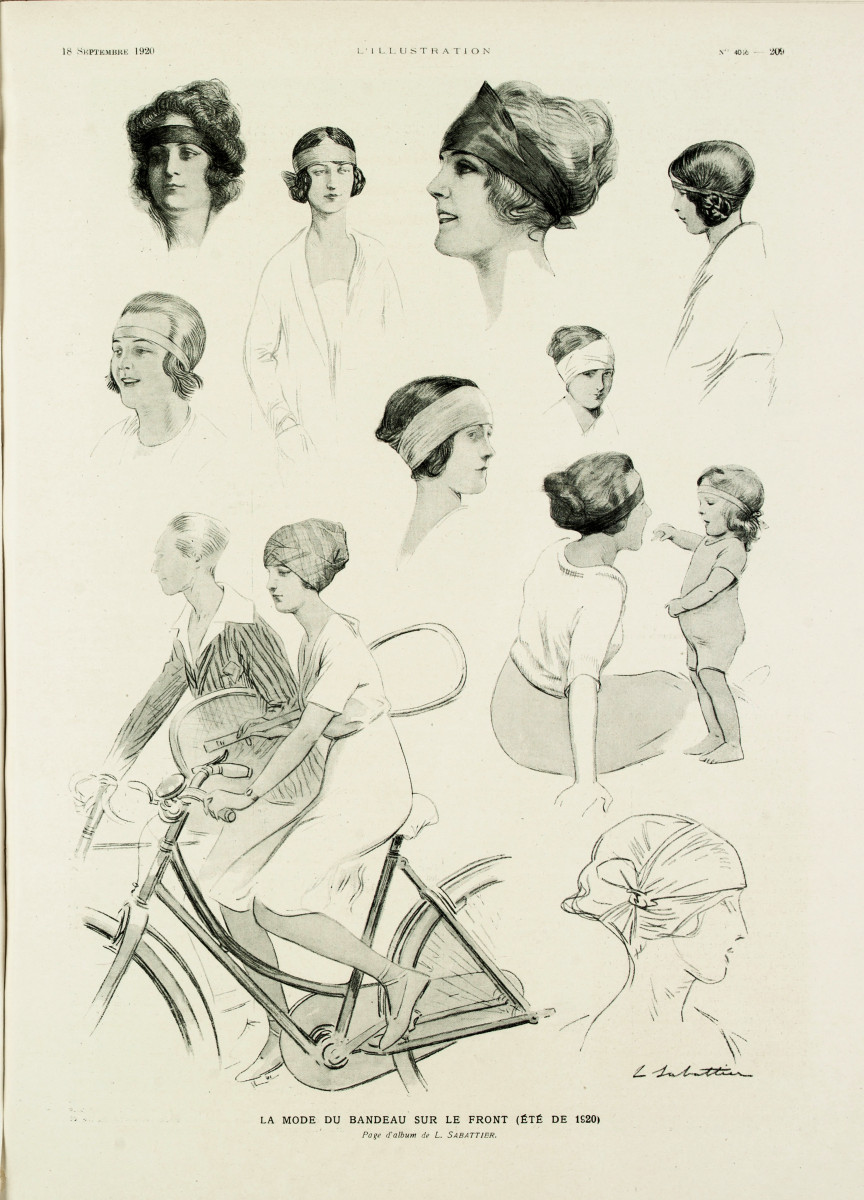

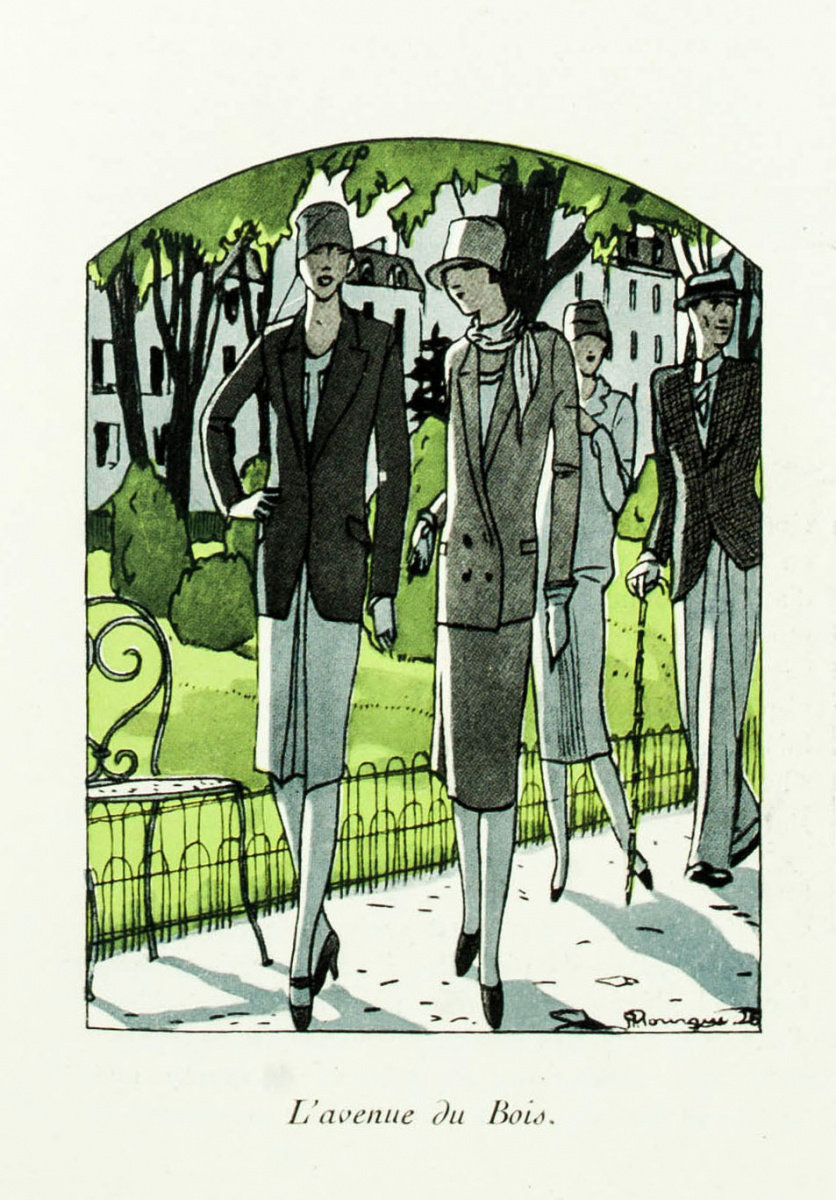

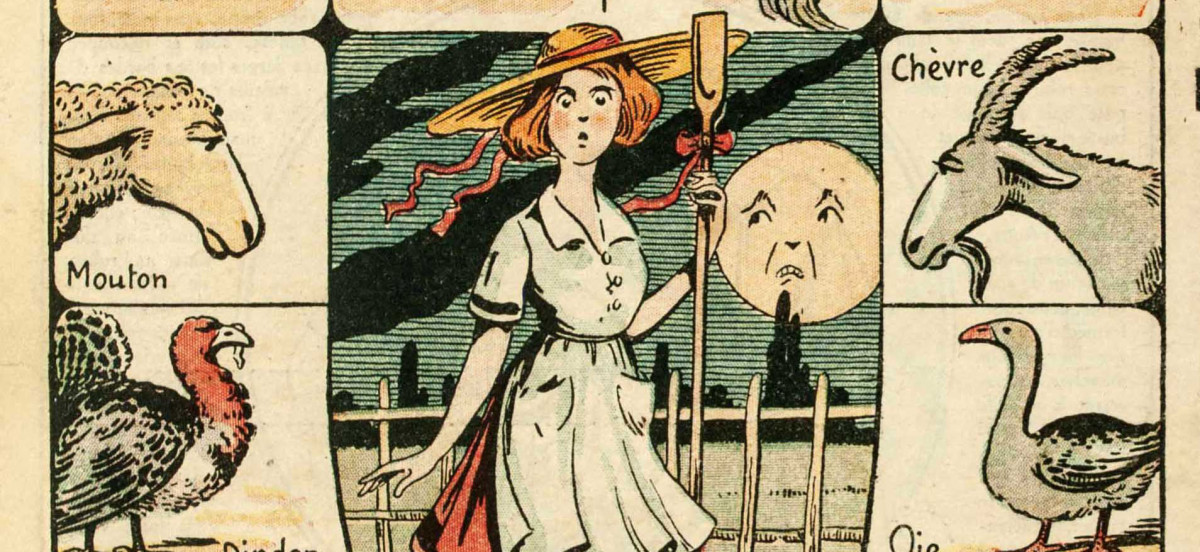

C’est l’apparition de « la garçonne »*, symbole de la femme active et autonome.

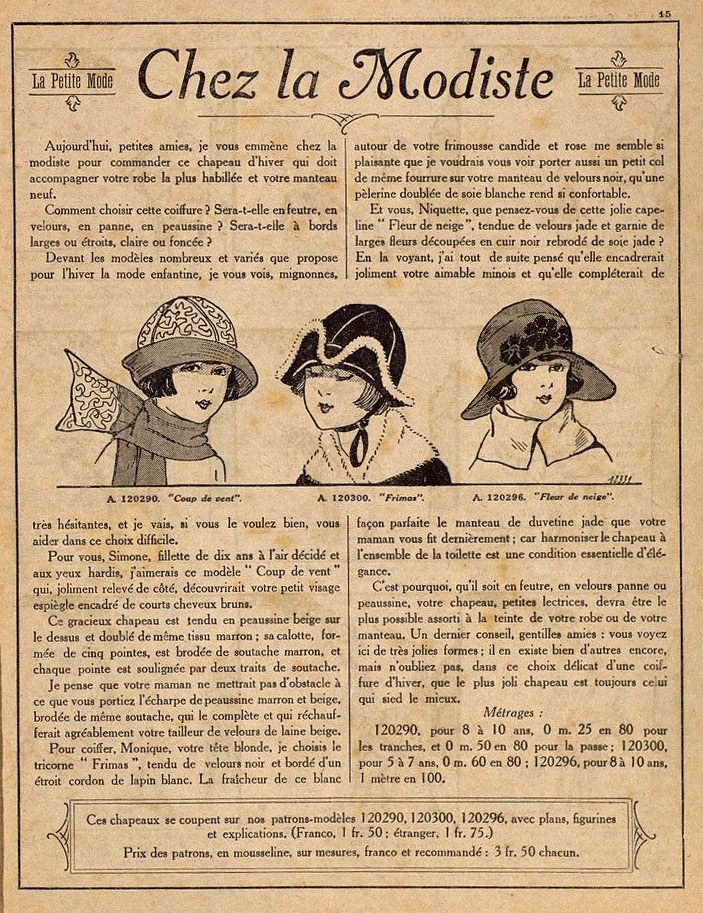

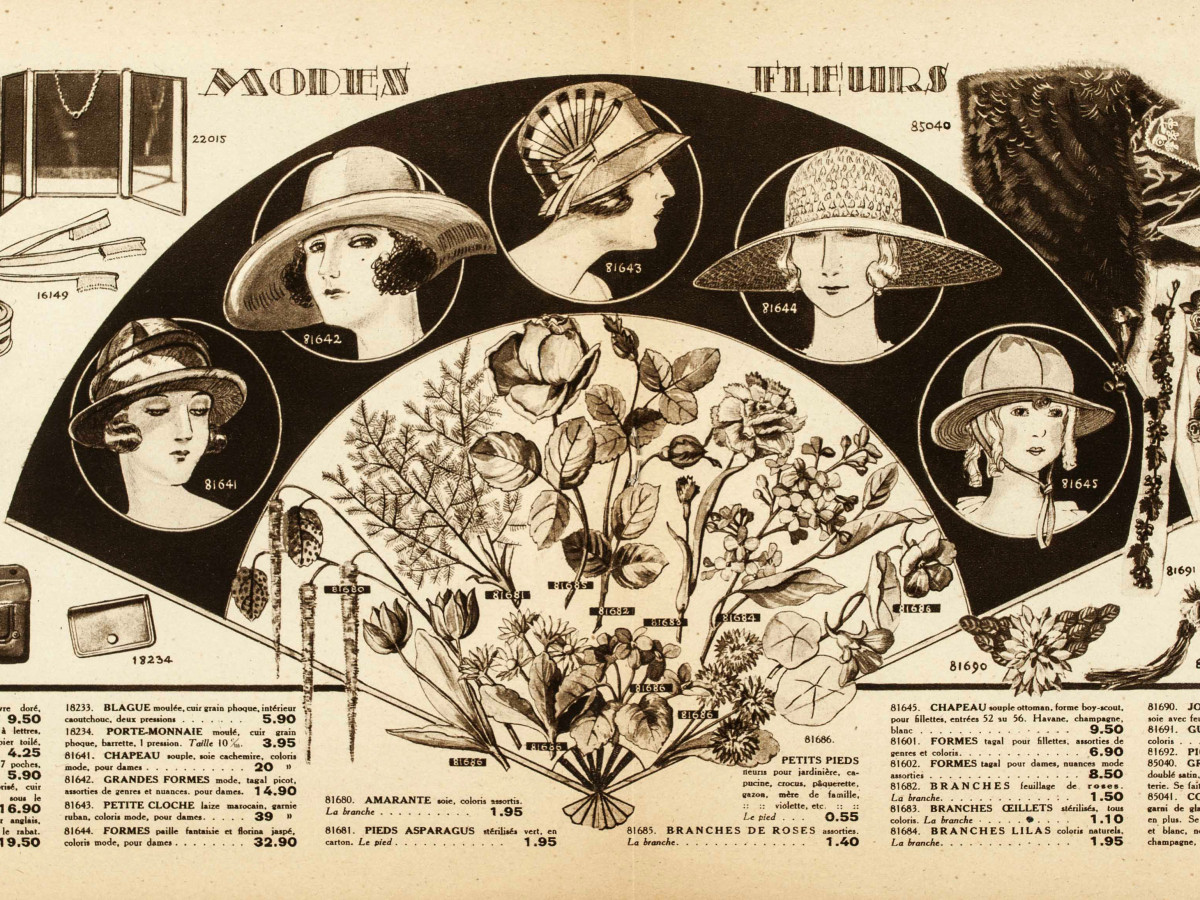

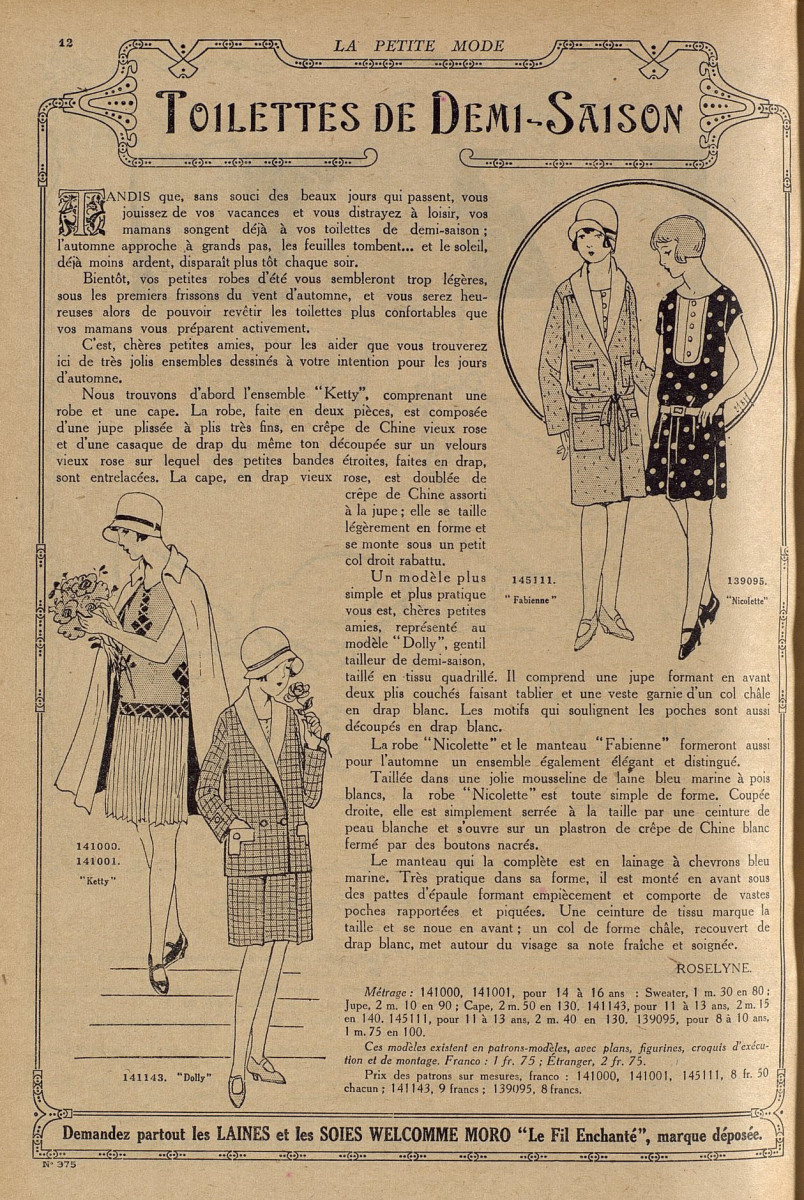

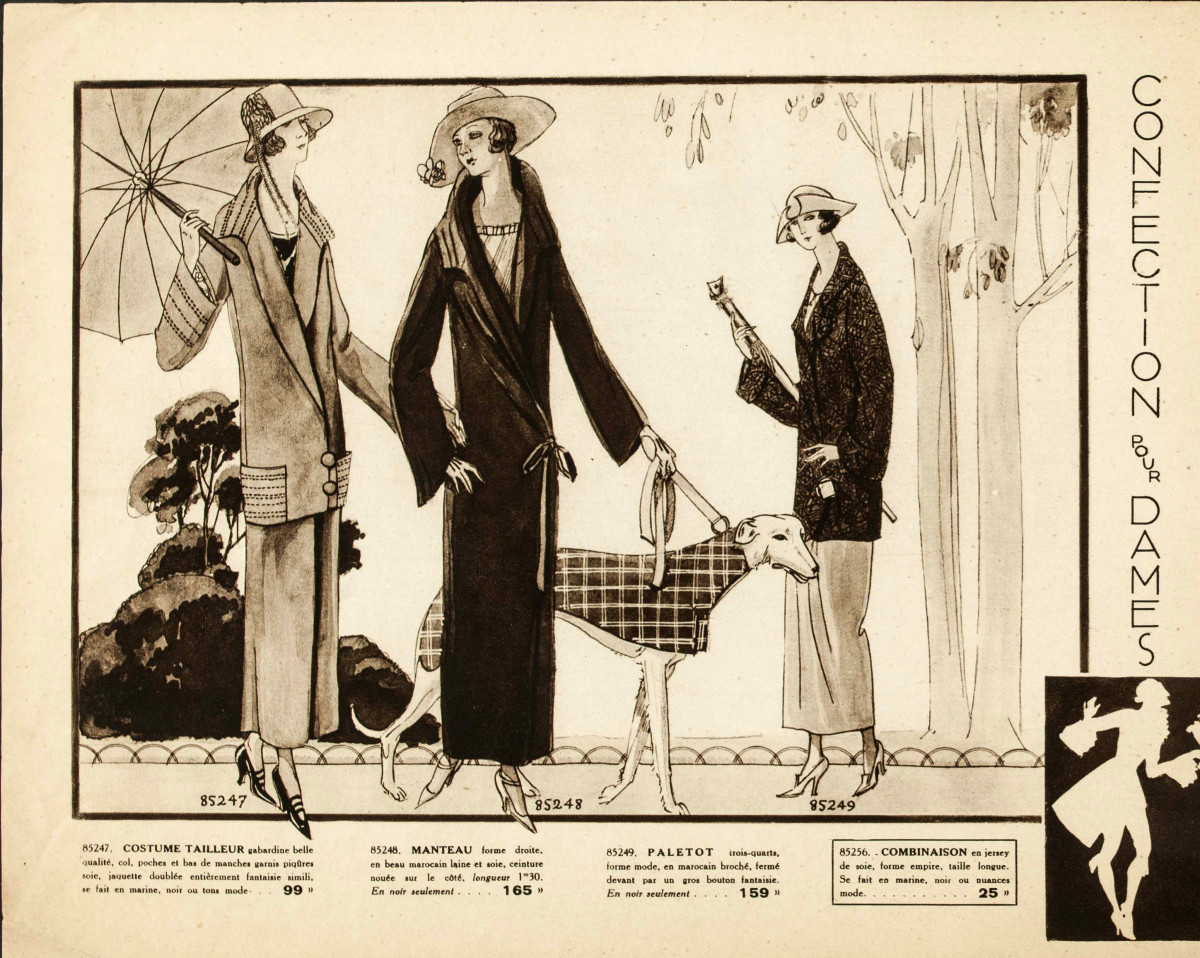

Les vêtements effacent les courbes du corps, donnant l’illusion d’une silhouette androgyne ; tout comme les cheveux, les jupes raccourcissent et dévoilent les jambes. Incontournables dans les garde-robes : les robes taille basse, le chapeau cloche, le bandeau pour les cheveux, les chaussures à brides ; les premiers pantalons pour femmes voient le jour… Sous l’impulsion de Gabrielle Chanel, le jersey, jusque-là réservé aux sous-vêtements masculins, est désormais utilisé pour des tenues citadines et élégantes.

La presse ne tarde pas à s’emparer du phénomène en publiant des patrons qui permettent aux femmes les plus modestes de reproduire elles-mêmes ces tenues. « Toute droite, la forme de la robe rend sa confection aisée », assure ainsi le magazine Lisette, dont la rubrique La petite mode propose aux fillettes de suivre les codes vestimentaires de leur maman.

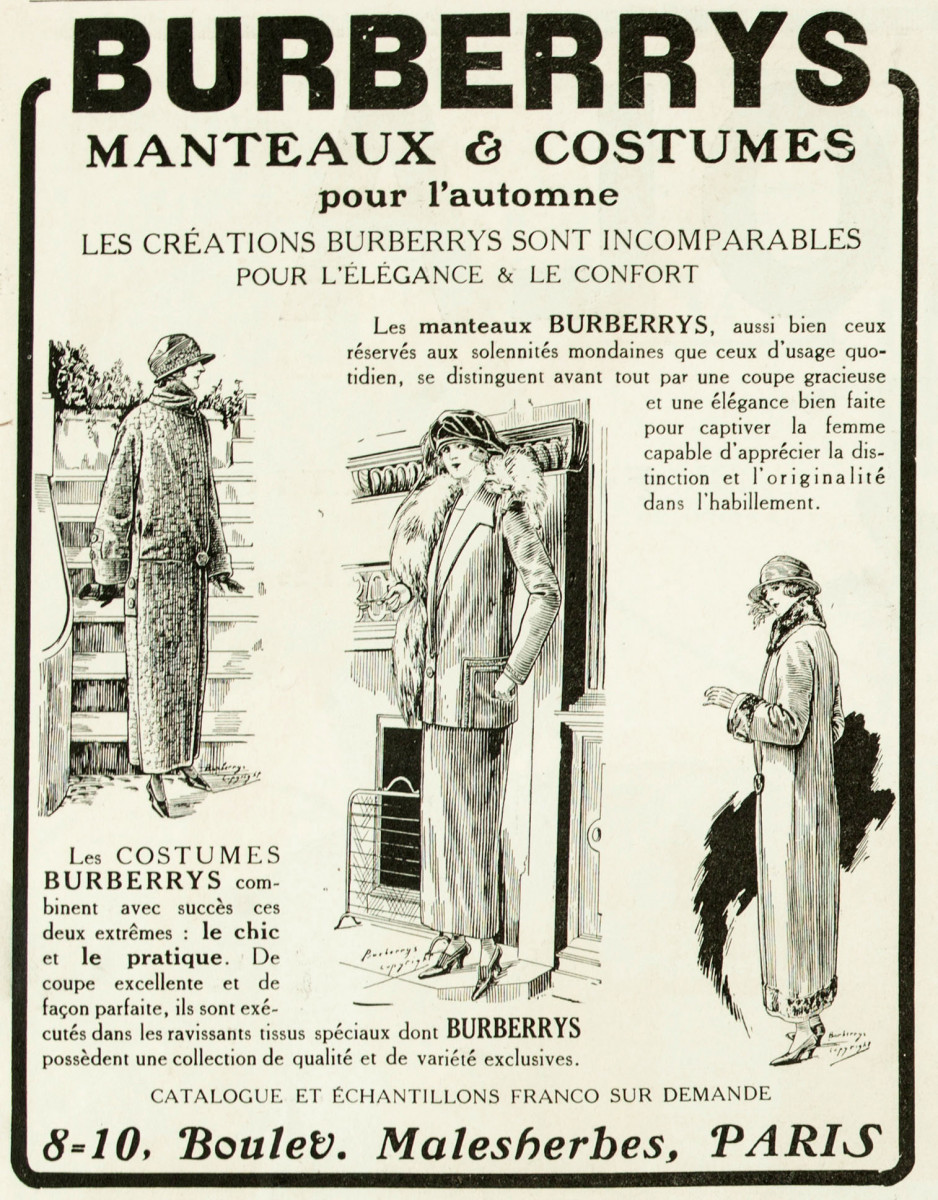

Les grands magasins jouent également un rôle clé dans la démocratisation de la mode, en proposant une offre de vêtements réalisés en confection.

Au-delà du courant vestimentaire, la mode des années 1920 témoigne de l’évolution de la condition féminine, et accompagne des revendications pour l’égalité des sexes (les suffragettes obtiennent le droit de vote pour les femmes en Grande-Bretagne à partir de 1918). Mais paradoxalement, elle commence à enfermer les femmes dans de nouveaux diktats, encore bien vivants aujourd’hui : la tyrannie de l’apparence, ou l’idéal de minceur et de jeunesse…

* le terme est emprunté au roman de Victor Margueritte, publié en en 1922

Intéressante et agréable cette « rétrospective » évolution mode !